Le Christ aux plaies

Le thème du Christ aux plaies est un type iconographique de la religion chrétienne qui représente le Christ mort, soutenu hors de son tombeau par des protagonistes variables (un ange, deux anges ou plus)[1]. Ceux-ci soutiennent, étreignent ou désignent le corps du Christ et sont représentés dans des attitudes d'affliction. Le Christ est marqué des plaies ou stigmates qu'il a reçus lors de la Crucifixion et dont le nombre apparent peut varier. En effet, outre les Cinq-Plaies laissées par les clous de la croix, des blessures supplémentaires évoquant la Flagellation du Christ sont parfois apparentes, mais certaines représentations limitent également leur nombre à trois : celles des deux mains et du côté. Cette iconographie est connue dans tout l'Occident chrétien et il peut être désigné par les appellations de The Wounded Christ (en anglais), Der tote Christus von Engeln betrauert (en allemand), Il Cristo morto sorretto da angeli (en italien), etc.

Origine[modifier | modifier le code]

Ce thème, qui apparaît au XVe siècle en Italie[2], ne figure pas dans les Évangiles. Il s'agit plutôt d'une iconographie destinée à stimuler la foi en mettant l'accent sur le sacrifice du Christ. En effet, ce thème a pour but de permettre une assimilation par empathie au Christ souffrant et de saisir toute l'ampleur de la douleur qu'il a acceptée d'endurer pour racheter le péché originel. Pour ce faire, l'image met l'accent sur les plaies du Christ. Celles-ci correspondent à celles des deux mains, des deux pieds et au côté qui lui ont été laissées par la Crucifixion. Elles sont mentionnées dans les Évangiles et notamment chez Jean (apôtre) qui stipule que l'apôtre Thomas demande à les voir et que le Christ lui répond « Mets ici ton doigt, et regarde mes mains ; approche aussi ta main, et mets-la dans mon côté ».(Jn 20, 24-29). Parfois s'y ajoutent les lacérations de la flagellation et les traces de la couronne d'épine, évoquées par les quatre évangélistes (Jn.19,1-2; Mc.14,65-66; Lc.22,63-65; Mt.27,26). La plaie au côté n'est évoquée que par Jean, qui rapporte que Longin le Centurion perce le flanc droit du Christ à l'aide de sa lance (Jn.19,34) pour vérifier sa mort.

Contexte[modifier | modifier le code]

Il semblerait que la première allusion aux Cinq Plaies (quinquepartitum vulnus) se trouve chez Pierre Damien[3] au XIe siècle. Néanmoins ce n'est qu'après le retour des croisades que la dévotion envers les saintes Plaies de Jésus-Christ se développe et elle ne semble avoir été légitimée par la papauté qu'au XIVe siècle au Concile de Lavaur, qui octroie la possibilité d'obtenir des indulgences de trente jours à qui dirait cinq pater en l'honneur des cinq plaies à genoux[4].

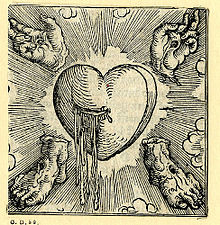

L'importance des méditations sur les souffrances du Christ est exprimée au travers du grand nombre de confréries, messes, oraisons des livres d'heures et des images créées en l'honneur des Cinq-Plaies aux XIVe – XVe siècle[5]. À cette période les Plaies du Christ bénéficient de dévotion et de culte pour elles-mêmes, dégagées du contexte de la Passion. Il existe de nombreuses représentations picturales individualisées de ces plaies dans les livres d'Heures du Moyen Âge :

- Plaie du Christ, Bréviaire de Bonne de Luxembourg, duchesse de Normandie, 1345, enluminure, fol. 331r, New York, The Cloisters.

- Les instruments de la Passion, Heures du maréchal de Boucicaut, 1477-1480, enluminure, Musée Jacquemart-André, Paris.

- Les Plaies du Christ, anonyme allemand, c. 1490, enluminure, National Gallery of Art, Washington D.C.

Le culte de la plaie au côté connaît un développement plus grand encore, notamment auprès des mystiques comme Catherine de Sienne et elle peut être représentée seule dans des représentations évoquant le sexe féminin[6] ou entouré des Arma Christi comme dans le bréviaire de Bonne de Luxembourg, fol. 331r, New York, The Cloisters, où la plaie au côté est représentée verticalement de façon analogue à une vulve.

L'importance de ces plaies provient du sang qui s'en écoule, qui est lui-même le support d'une dévotion très importante dans la religion chrétienne[7]. Grâce au phénomène de transsubstantiation, il est régulièrement consommé par les fidèles par le biais du vin lors de l'eucharistie. En effet, selon les Évangiles synoptiques le Christ lui-même affirme l'importance de verser son sang pour racheter l'humanité le soir du Jeudi saint: «Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.» (Mt. 26,28). La dévotion envers le Saint Sang justifie l'importance du motif des plaies. En effet, le fait que le Christ ait subi la souffrance et la mort, au même titre que tous les hommes, prouve son humanité. Néanmoins, ce n'est qu'en versant son sang qu'il offre la rédemption pour tous les hommes. C'est pourquoi les marques de Passion ont une importance toute particulière dans la religion chrétienne car elles célèbrent la rédemption du genre humain et préfigurent ainsi la Parousie, moment où les justes pourront accéder au Paradis grâce au sacrifice du Christ.

Originalité de cette iconographie[modifier | modifier le code]

À partir du XIIIe siècle l'image d'adoration d'un Christ dégagé du contexte évangélique mais portant les marques de la Passion sont extrêmement nombreuses dans tout l'Occident chrétien (Homme de douleur, Christ du dimanche ou entouré des Arma Christi, pressoir mystique, fontaine de vie, etc.). Le thème iconographique du Christ aux plaies apparaît et se développe à partir du XVe siècle en Italie, puis se propage au reste de l'Occident chrétien et connaît de multiples variantes représentatives.

Cette iconographie invite le fidèle à constater les marques de la Passion sur le corps sans vie et parfois décharné du Christ. La présence du tombeau peut laisser croire qu'il s'agit d'une scène située juste après la Passion, comme une Déploration du Christ ou une Mise au tombeau. Néanmoins, celui-ci étant soutenu dans une attitude de vivant, elle évoque également sa sortie du tombeau : sa Résurrection. De plus, la position assise et frontale, dans laquelle le Christ est le plus souvent représenté, est une allusion à la posture du Christ du Jugement dernier et donc à la Parousie et à la Résurrection de tous les Hommes. Il s'agit donc d'une cristallisation de plusieurs scènes autour de la Passion et de ses conséquences salvatrices pour l'humanité.

Le Christ mort peut être représenté assis sur un tombeau ayant la forme d'un sarcophage paléochrétien. Dans ce cas les Cinq-Plaies sont montrées, comme sur le Christ aux plaies de Mantegna.

Il peut néanmoins également émerger du tombeau ; il apparaît alors en buste, les jambes encore dans le tombeau, ne laissant voir que les plaies de ses mains et surtout celle au côté. Son apparence est toujours celle d'un mort, ce qui est traduit par l'inclinaison de la tête évoquant le type iconographique du Christus patiens (Christ résigné) ou du Christus dolens (Christ souffrant). Il est généralement drapé d'un tissu blanc s'apparentant au périzonium ou au linceul.

Il est intéressant de remarquer que les anges qui soutiennent le Christ sont pratiquement toujours représentés sous la forme d'enfants ailés, semblables à des amours. Il s'agit de personnages atemporels, qui ont pour fonction d'émouvoir le fidèle par des attitudes très expressives de douleur et de tristesse. Ils peuvent être remplacés par les personnages qui assistent à la Passion, notamment la Vierge, saint Jean, Marie Madeleine. Cette iconographie hybride donne alors à cette scène une dimension temporelle et mêle les iconographies de la mise au tombeau et de la sortie du tombeau. Néanmoins ces personnages restent secondaires et ne servent qu'à transmettre au fidèle un sentiment d'empathie et à contraster avec le corps sans vie grâce à des attitudes expressives.

En effet, le type iconographique du Christ aux plaies possède une double fonction de commémoration et d'empathie. D'une part il fige un instant d'intense peine des protagonistes devant la souffrance et la mort que le Christ a endurées et d'autre part, il met l'accent sur les marques permettant d'imaginer et de commémorer la souffrance elle-même : les plaies.

Exemples[modifier | modifier le code]

- Christ mort, Donatello, c. 1446-1453, bronze, 58 × 56 cm, Basilique Saint-Antoine, Padoue.

- Le Christ mort soutenu par deux anges, Andrea Mantegna, 1489, peinture sur bois, 83 × 51 cm, Statens Museum for Kunst, Copenhague.

- Christ mort soutenu par deux anges, Andrea del Castagno, 1447, fresque, Église Saint Apollonia, Florence.

- Christ mort soutenu par un ange, Antonello de Messine, c.1475-1476, huile sur bois, 74 × 51 cm, Madrid, Musée du Prado.

- Christ mort soutenu par trois anges, Antonello de Messine, 1475, huile sur bois, Modèle:Dnité, Musée Correr, Venise.

- Christ mort soutenu par deux anges, Cosmè Tura, 1475, huile sur bois, Art History Museum, Vienne.

- Christ mort soutenu par deux anges, Carlo Crivelli, fin XVe siècle, huile sur bois, 167 × 120 cm, Musée du Louvre, Paris.

- Christ mort soutenu par la Vierge, Saint Jean et Marie Madeleine, Carlo Crivelli, 1473, huile sur bois, Dom' Sant'Emidio, Ascoli.

- Christ mort soutenu par deux anges, Giovanni Bellini, 1460, peinture sur bois, 74 × 50 cm, Musée Correr, Venise.

- Christ mort soutenu par deux anges, Bartolomé Bermejo, c.1468-1474, huile sur bois, 95 × 62 cm , Museo de Castillo, Medellin.

- Christ mort soutenu par deux anges, Marco Palmezzano, 1510, huile sur bois, 81 × 79 cm Musée du Louvre, Paris.

- Christ mort soutenu par deux anges, Giorgio Vasari, c. 1540, plume, encre brune et lavis brun, 372 × 235 mm, BnF, Paris.

- Christ mort et les anges, Paul Véronèse, 1565, fresque, 221 × 249,5 cm, Musée des Beaux Arts, Canada.

- Christ mort soutenu par les anges et la Vierge, Jacopo Negretti, dit Palma le Jeune (genre de), 2e quart XVIIe siècle, huile sur toile, 66 × 54 cm, Musée des Beaux-Arts, Nantes.

- Les Anges au tombeau du Christ (le Christ mort et les anges) (1864), Édouard Manet, Huile sur toile, 179,5 × 150 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Salmazo Alberta De Nicolò, chapitre sur « Christ mort soutenu par deux anges » in Mantegna (1996), traduit de l'italien par Francis Moulinat et Lorenzo Pericolo (1997), Milan, Gallimard Electa, coll. Maîtres de l'art (ISBN 2 07 015047 X).

- Dr Pierre Barbet, Les Cinq Plaies Du Christ : étude anatomique et expérimentale, Paris, Dillen, 1937.

- Jérôme Baschet, L’Iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008.

- Jérôme Baschet (éd.), Jean-Claude Schmitt(éd.), L’Image : fonctions et usages des images dans l’Occident médiéval, Paris, Le Léopard d’or, 1996.

- Hans Belting, Image et Culte : une histoire de l’art avant l’époque de l’art, Paris, Éditions du Cerf, 1998.

- Hans Belting, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter : Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion, 1981; trad. fr. L'Image et son public au Moyen Âge, Gérard Monfort (éd.), 1998 (ISBN 2-85226-526-5).

- François Boespflug, J.-M. Spieser, Christian Heck, Le Christ dans l'Art. Des catacombes au XXe siècle, Paris, Bayard, 2000.

- Louis Charbonneau-Lassay, "Figurations cordiformes des Cinq-Plaies", Regnabit. Revue universelle du Sacré-Cœur, 1921.

- Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Laffont/Jupiter, 1982.

- Jacques De Landsberg, L'art en croix: le thème de la crucifixion dans l'histoire de l'art, Tournai, la Renaissance du Livre, 2001 (ISBN 2 8046 0498 5).

- Georges Didi-Huberman, L'image ouverte : Motifs de l'incarnation dans les arts visuels, Paris, Gallimard, 2007.

- Engelbert Kirschbaum, Wolfgang Braunfels, Lexikon der christlichen Ikonographie, Freiburg im Breisgau u.a. 1968-1976 (ISBN 3-451-22568-9).

- Philippe Péneaud, Le visage du Christ: Iconographie de la Croix, Paris, L'Harmattan, coll. Religions et spiritualités, 2009 (ISBN 978-2296107809).

- Nathalie Nabert, Les larmes, la nourriture, le silence : essai de spiritualité cartusienne, Paris, Beauchesne, coll. Spiritualité cartusienne, 2001.

- Heinrich Pfeiffer, Le Christ aux mille visages. Les représentations du Christ dans l’art, Paris, Nouvelle Cité, 1986.

- Louis Réau, Iconographie de l'art chrétien, Paris, P. U. F., 1955-1959, 6 volumes.

- Daniel Russo, « Le Christ entre Dieu et homme dans l’art du Moyen Âge en Occident, IXe – XIVe siècles. Essai d’interprétation iconographique », Le Moyen Âge aujourd’hui, Actes de la rencontre de Cerisy-la-Salle, Jacques Le Goff, Guy Lobrichon, dirs., Paris, Le Léopard d’Or, Les Cahiers du Léopard d’Or 7.

- Gertrud Schiller, Ikonographie der Christlichen Kunst, 5 vols., g. Mohn, 1966-91.

- Leo Steinberg, La Sexualité du Christ dans l'art de la Renaissance et son refoulement moderne, Paris, Gallimard, coll. l'Infini, 1987.

- Jean Wirth, L’image à la fin du Moyen Âge, Paris, Cerf, 2011.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Qu'il ne faut pas confondre avec le Christ de pitié ou le Christ de douleur (Man of Sorrows, Schmerzensmann).

- Il semblerait que la première apparition de ce thème soit sur la plaque de bronze de Donatello, jointe ci-dessus(c. 1447-1553).

- Pierre Damien, Opuculus, 43, chap. 5, PL CXLV, 683.

- Jean Grancolas, Commentarius historicus in Romanum Breviarium, " ob reverentiam et honorem quinque vulnerum per Salvatorem nostrum in ara crucis pro redemptione nostra receptorum", p. 274 [lire en ligne].

- Philippe Péneaud, Le visage du Christ: Iconographie de la croix, p. 220

- Jean-Claude Schmitt, Jérôme Baschet, « La "sexualité" du Christ », Annales ESC, 1991, 2, p. 343-344.

- La légende du Graal en témoigne.