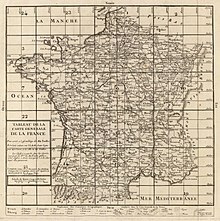

Réseau routier de la France au XVIIIe siècle

Le réseau routier de la France au XVIIIe siècle rend compte de l'évolution de l'ensemble des routes et voies de communication permettant d'assurer des déplacements terrestres sur le territoire national, des modes d’échanges et de déplacement, de l’administration, du financement et de la construction des routes et des ouvrages entre l'an 1700 et l'an 1800. Il fait suite à l'article Réseau routier de la France au XVIIe siècle.

Les modes de déplacement au XVIIIe siècle sont caractérisés par le développement des messageries et donc des routes de postes empruntées par les messagers.

Au début du XVIIIe siècle, le réseau routier est en piteux état et même si Jean-Baptiste Colbert a fait faire des progrès décisifs à l'organisation des travaux publics en France, c’est bien au XVIIIe siècle qu’est née la route moderne. Plusieurs mesures révolutionnaires marquent ce siècle. L'arrêt du conseil d'État du roi du est un texte fondamental qui est à l’origine de toutes les grandes routes droites que le XVIIIe siècle nous a laissées. En est créé le corps des Ponts et Chaussées, réunissant les ingénieurs des Ponts et chaussées jusqu'alors isolés. En 1738 est adoptée la corvée des grands chemins par simple circulaire administrative. En 1743 les fonctions techniques et financières sont séparées définitivement avec Daniel-Charles Trudaine à la direction du nouveau service et enfin en 1747 est créée l'École des ponts et chaussées dotée d'un règlement, avec à sa tête Jean-Rodolphe Perronet. Ainsi est créée après bien des vicissitudes, une administration complète et quasi autonome : celle des Ponts et chaussées.

En soixante ans, mais principalement entre 1750 et 1790, près de 30 000 km de routes sont construites en grande partie sous le régime de la corvée pour pallier les insuffisances budgétaires. Les citadins, les nobles, les religieux et les fonctionnaires sont exclus de la corvée tandis que les paysans riverains des grandes routes n’apprécient pas la décision, d’autant qu’ils tirent peu d’avantages de ces routes. Ces routes royales formant autant de rayons partant du soleil que veut être Paris viennent éclairer les grandes villes de province et les frontières. Mais faute de routes secondaires, elles ne parviennent pas à porter les Lumières dans la France rurale et profonde.

La Révolution arrête la construction des routes par manque de conviction et de finances. Les routes se dégradent à nouveau.

Notion de réseau routier[modifier | modifier le code]

Un réseau est formé selon l’acception générale, par une pluralité de points (sommets) reliés entre eux par une pluralité de ramifications (chemins). Les points et les chemins peuvent être hiérarchisés[1].

Si les textes du milieu des années 1980 ont fixé l’invention du concept de réseau routier, à savoir un ensemble de voies de communication reliant des villes ou villages, dans le premier tiers du XIXe siècle, il semble néanmoins possible de reposer la question des usages du concept de réseau au XVIIIe siècle, voire au XVIIe siècle, selon Nicolas Verdier. Malgré l’absence du mot « réseau » dans les textes de l’époque, d’autres formes d’expression, comme la carte ou le tableau à double entrée montrent, surtout lorsqu’elles sont articulées, combien une pensée du réseau apparaît présente au XVIIIe siècle. L’étude de la Poste aux chevaux, probablement le système le plus efficace de communication des XVIIe et XVIIIe siècles, permet d’affirmer que l’articulation des voies de communication et des relais de poste, à l’aide de carrefours de plus en plus nombreux ainsi que l’extension du système postal prouvent un usage précoce du concept de réseau[2].

La mise en place des routes empierrées, qui en remplaçant très progressivement le chevelu des chemins modifie nécessairement les approches, est probablement le premier indice de concept de réseau. De la labilité des cheminements, on passe ainsi à la mise en place de lignes reliant des points. Selon Nicolas Verdier, la fin du XVIIe siècle semble être le moment de cette grande transformation. La correspondance qu’entretient Jean-Baptiste Colbert avec les intendants en donne les premiers indices[2].

Circulation routière[modifier | modifier le code]

Modes de transports[modifier | modifier le code]

Poste aux chevaux[modifier | modifier le code]

La poste aux chevaux, apparue sous Louis XI, est chargée de relayer les courriers royaux, sous contrôle du pouvoir central. Les maîtres de poste peuvent assurer des transports rapides, de jour et de nuit, mais ne pas concurrencer les messageries. Souvent des ruraux, ils cultivent le domaine qui assure le fourrage nécessaire. Les tarifs des postes sont réglementés mais les prix des transports marchands se disputent de gré à gré. Le salaire du transporteur est une rémunération de circonstance, sans rapport obligé au taux moyen des salaires et des revenus. Les considérations de distance, la valeur intrinsèque des marchandises, le besoin de denrées ne joue pas de façon mathématique. Le transport est un risque à courir qu’on inclut dans la marge bénéficiaire, cet autre risque. Tout trafic reste aléatoire en raison des obstacles douaniers, des mesures variables, des influences saisonnières[3].

Animaux de bât[modifier | modifier le code]

Souvent, on se contentait d’animaux de bât. Jean-François Marmontel évoque en 1742 le muletier d'Aurillac qui passe sa vie, par tous les temps, sur le chemin de Clermont à Toulouse. Même les vins sont transportés dans des sortes d’outres, les « boutes », sur les chemins dits « boutières ». De Lyon à Saint-Étienne, des milliers de bœufs et de chevaux acheminent non seulement la soie, mais aussi les matières pondéreuses, comme le fer et l’acier [3].

Roulage[modifier | modifier le code]

De plus en plus, le commerce des marchandises se fait par roulage. C’est un métier essentiellement rural, reconnu par un arrêt de 1777. Les rouliers ne relaient pas, se chargent des produits lourds et encombrants, ils tiennent lieu de la « petite vitesse ». Sur certains itinéraires, ils associent le « coche d’eau » au roulage, ainsi les marchandises venant du Midi remontaient le Rhône jusqu’à Lyon, puis suivaient la route de Lyon à Roanne, enfin descendaient la Loire [4].

Types de trafics[modifier | modifier le code]

Marchandises[modifier | modifier le code]

II est difficile d'évaluer l'intensité du trafic de marchandises. Les routes françaises sont souvent vides, car pour que les charrettes circulent, il faut qu’il y ait un excédent de blé à diriger vers le marché voisin, c’est-à-dire une production dépassant la consommation, ce qui impliquait une rénovation des méthodes culturales. En ce sens, la route reflète l’économie. Pour saisir davantage ce rythme de vie, il subsiste des archives d’ordre fiscal : traites, douanes et surtout péages. La commission des péages en 1724 révisa la carte des péages qui ne répondaient plus aux besoins. Un péage comme celui de Jougne par exemple enregistre l’activité économique : le sel de Salins est exporté en Suisse, le fer et les produits laitiers dominent et c’est surtout en hiver que le paysan jurassien se fait voiturier. Mais le péage renseigne sur les circuits commerciaux : celui de Jougne décline après 1776, c’est-à-dire au moment où la Franche-Comté prospère, parce qu’à cette époque Jougne ne peut plus prétendre au monopole du passage vers la Suisse. Besançon et Saint-Claude sont des carrefours actifs et les deux grands foyers commerciaux de Lyon et de Genève et captent l’essentiel du trafic international vers le Jura rhodanien et transalpin[5].

Lettres[modifier | modifier le code]

Le transport des lettres eut de profondes répercussions sur la civilisation. En dehors de la « petite poste » distribuant le courrier dans l’agglomération même, la plupart des villes disposaient de messagers recrutés avec un bail. Mais les grandes liaisons postales étaient assurées par une administration spéciale : en 1738, Fleury, par un subit coup de force, chasse la dynastie des Pajot et des Rouillé[Note 1] et crée une compagnie nouvelle de six membres comprenant trois frères Grimod — de la famille du célèbre gastronome — et trois frères Thiroux. La compagnie se charge elle aussi du ramassage, de la transmission et de la distribution des lettres. Elle garde les maîtres des postes indispensables au bon fonctionnement du service. « L’établissement des postes, dit un mémoire rédigé par les intéressés, a toujours été regardé comme un des plus beaux qu’il y ait en France. » Ces maîtres bénéficient de privilèges, peuvent louer des chevaux à la journée, en fournir pour la desserte des voies secondaires... Leurs obligations consistent à pourvoir aux grands courriers et à satisfaire aux déplacements du roi et de la Cour... En général, ce groupe professionnel, exempt de taille, de corvée, de logement de gens de guerre, est riche et va durer jusqu’aux chemins de fer. Le service n'existe toutefois que sur un nombre restreint d’itinéraires[5].

Au cours du siècle, se confirme une tendance à l’étatisation des postes. À mesure que la Révolution approche, la monarchie s'immisce de plus en plus dans l'entreprise. En 1776, la ferme perd son indépendance. Un intendant général, Rigoley d’Ogny, est placé à la tête et par son intermédiaire la royauté agit sur la compagnie. Or, celle-ci avait brisé toutes les concurrences : la Révolution trouve ainsi sa tâche simplifiée pour transformer une affaire privée en organisme d'État[6].

Voyageurs[modifier | modifier le code]

Le transport des voyageurs dépend lui aussi de la poste aux chevaux. C’est également un privilège royal, mais jusqu’en 1775 les messageries réunies à la ferme des postes sont livrées à des traitants qui exploitent les postes et sous-louent les messageries à huit fermiers. Les voyages paraissent compliqués : selon l’Almanach de Lyon, en 1742, pour se rendre à Paris, on emprunte le coche d'eau de Lyon à Chalon, puis le carrosse jusqu’à Auxerre, enfin le coche d’eau ; il faut six jours si l’on choisit le mode dit « à petites journées », trois jours si l’on préfère circuler à « grandes journées »[6]. Depuis 1737, les carrosses à quatre roues remplacent les coches, et les coches volants sont appelés « diligences » parce qu’ils parcourent vingt-cinq lieues par jour. Mais on utilise encore le « carabat », long et étroit chariot incommode, les « galiotes » rapides et légères, les chaises de poste coûteuses[6].

Constatant les abus et les insuffisances des transporteurs privilégiés en place, Turgot, qui était pourtant partisan de libéraliser l’économie, les supprime dès le et crée un monopole de l’État sur les services de transport de voyageurs. Il est si attaché à sa réforme qu’il se fait même nommer surintendant général des postes, le , pour avoir la haute main sur la ferme des postes et grouper poste aux lettres, poste aux chevaux et messageries sous l'autorité de l'État[7]. Les anciens transporteurs sont indemnisés et les tarifs trop élevés sont abrogés comme celui de Paris à Lyon. Puis il réglemente le nombre de chevaux en fonction du poids des véhicules et il institue à bord de chaque voiture un commis-conducteur qui doit veiller au respect des horaires, à la vitesse de 8 à 9 kilomètres à l’heure. II crée de nouveaux services, en commençant par toutes les villes de l'Est et du Nord du royaume, et les nouvelles messageries, qui sont réunies au domaine royal, assurent peu à peu un service uniforme pour toute la France[6],[8].

C’est donc de 1775 que date le développement des services modernes de voyageurs, avec de nouvelles diligences plus légères et plus rapides, les « turgotines », qui mettent Reims et Amiens à un jour de Paris, assurant un large bénéfice à la régie des messageries, qui établit son siège rue Notre-Dame-des-Victoires. Des relais sont prévus tous les dix à seize kilomètres avec la possibilité de circuler la nuit grâce à la protection, dans la traversée des forêts, de deux cavaliers de la maréchaussée[6],[8].

Évolution des temps de parcours[modifier | modifier le code]

L’amélioration du réseau routier au cours du XVIIIe siècle contribue à l’accélération de la vitesse des voitures publiques sur les grands axes de communications. L'Indicateur fidèle ou Guide des Voyageurs publié par les ingénieurs géographes Michel et Desnos permet de se faire une idée de l’évolution des temps de parcours. Il s’agit d’un petit atlas de plans itinéraires gravés à l’échelle du 1/1 200 000 environ et coloriés au lavis, toutes les grandes routes royales sont dessinées l’une après l’autre, de manière très simplifiée, depuis leur départ de Paris. La plupart des grands itinéraires ainsi proposés au voyageur sont également accompagnés de tableaux de route des voitures publiques y circulant lors de la parution de l’atlas. Cependant, comme le Guide s’adresse surtout aux voyageurs de la capitale désireux de faire de longs trajets, on y trouve très peu de tableaux de route pour les services de voitures publiques d’intérêt régional : toute la Bretagne, l’Auvergne, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc et la plus grande partie du Sud-Ouest y sont ainsi volontairement oubliés[9],[10].

Le tableau suivant issu de l’étude de Guy Arbellot en 1997 permet de voir que le gain de temps de parcours dépasse souvent 50 % entre 1765[11] et 1780[10] :

| Parcours | 1765 | 1780 | Gain de temps | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Véhicule | Journées de voyage |

Étape journalière moyenne (en km) |

Véhicule | Journée de voyage |

Étape journalière moyenne (en km) | ||

| Paris-Angers | Messagerie | 6,5 | 49 | Diligence | 3 | 106 | 54 % |

| Paris-Rennes | Carrosse | 8 | 43 | Diligence | 3 | 115 | 62 % |

| Paris-Bordeaux (par Saint-André-de-Cubzac) | Carrosse | 13,5 | 40 | Diligence | 5,5 | 103 | 60 % |

| Paris-Toulouse | Messagerie | 15,5 | 44 | Diligence | 7,5 | 91 | 51,5 % |

| Paris-Lyon (par la Bourgogne) | Diligence | 5 | 94 | Diligence | 5 | 94 | 0 % |

| Paris-Strasbourg | Carrosse | 11,5 | 42 | Diligence | 4,5 | 109 | 61 % |

| Paris-Metz | Carrosse | 7,5 | 43 | Diligence | 3 | 108 | 60 % |

| Paris-Reims | Diligence | 2 | 82 | Diligence | 1 | 165 | 50 % |

| Paris-Lille | Diligence | 2 | 117 | Diligence | 2 | 117 | 0 % |

| Paris-Caen | Coche | 5 | 45 | Diligence | 2 | 113 | 60 % |

| Caen-Cherbourg | Coche | 2,5 | 47 | Diligence | 1,5 | 80 | 40 % |

Comptages de circulation[modifier | modifier le code]

Si on se réfère aux récits de l'agriculteur et agronome britannique, Arthur Young, dans son « Journal de voyages » relatant les trois voyages qu’il a fait en France en 1787, 1788 et 1789, les routes seraient au XVIIIe siècle quasiment désertes. Arrivant pour la première fois à Paris le par la route de Calais, il ne traverse qu'un « parfait désert » au lieu de la « foule de voitures qui, aux abords de Londres, arrêtent le voyageur ». Sur la route d’Orléans : « Sur dix milles, … ni coche, ni diligence, mais seulement deux messageries et très peu de chaises de poste ; pas le dixième de ce que nous aurions rencontré en quittant Londres à la même heure.»[12].

En 1789, au cours de son troisième voyage, il est toujours obsédé par ce qu'il considère comme la plus grave infirmité du pays : un défaut presque total de communications rapides entraînant un manque d'informations général. Le , par exemple, alors qu'il vient de quitter Paris en pleine fièvre, le calme plat qui règne sur les routes proches de la capitale l’exaspère. Entre Meaux et Château-Thierry, « l’une de leurs plus grandes routes, à 30 milles de Paris », il n'a « pas vu une seule diligence » et n'a croisé « qu'une voiture de gentilhomme (gentleman) et rien d’autre qui ressemblât à un gentilhomme ». Pis encore, à Château-Thierry même, il n'a pu découvrir un seul journal à lire... Alors il s’emporte encore en louant avec emphase la circulation en Angleterre[12] :

« Quelle stupidité, quelle pauvreté et quel manque de circulation ! Ce peuple ne mérite pas d'être libre... A ceux qui ont l'habitude de voyager parmi l'énergique et rapide circulation des richesses, l'animation et l'intelligence de l'Angleterre, il n'est pas possible de décrire (...) l'abrutissement et la stupidité de la France. »

Selon Jean Arbellot, qui a étudié ces récits, force nous est de le croire lorsqu'il insiste sur l'énorme écart qui sépare alors l'Angleterre et la France dans ce domaine du trafic routier, ou lorsqu'il dénonce l’insuffisance de la circulation des nouvelles en cette France d’Ancien Régime qu’une Poste au service des classes privilégiées et une presse locale quasi inexistante contribuaient à tenir au secret[12].

En fait seuls deux comptages réalisés au printemps 1788 sur deux routes, à l’initiative du Directeur des Ponts et Chaussées de l'époque, Chaumont de La Millière, peuvent nous renseigner sur la circulation à cette époque. L’un a été réalisé à Lieusaint sur la route de Melun et l’autre à Chelles sur la route d’Allemagne par Coulommiers. Ces comptages semblent rejoindre le constat de Young puisque sont comptées 140 voitures par jour en moyenne sur des routes toutes neuves situées à quelques lieues de la capitale soit, à cette époque de l'année, moins de 10 voitures par heure de jour (5 dans chaque sens), ce qui est particulièrement dérisoise[12] .

Réglementation sur le roulage[modifier | modifier le code]

Premières mesures localisées sur l'itinéraire Paris-Orléans (1692-1718)[modifier | modifier le code]

Un effet presque immédiat de l’amélioration des routes est l’augmentation du chargement des voitures de roulages. C’est en particulier ce qui est constaté sous Colbert lors de la grande réparation de la route de Paris à Orléans. Mais ces chargements excessifs s’accompagnent également de dégradations des routes. C’est pourquoi depuis 1692 plusieurs mesures ont été prises pour limiter le chargement sur cette route. Ces mesures n’avaient toutefois porté que sur le transport des vins, relativement important sur cet itinéraire, et avaient été combinées avec l'apport, à pied d’œuvre, du pavé et du sable nécessaires aux réparations, apport que l’on imposait aux voituriers retournant à vide. Cependant, en 1718 cette route était à nouveau « entièrement dégradée et devenue impraticable » et l’on attribuait cet état de choses à la surcharge des voitures. Pour y remédier le roi rend le [13] une ordonnance qui rappelle les interdictions antérieures de transporter sur cette route plus de cinq portions de vin par voiture à deux roues à moins que le voiturier ne s'engage à rapporter du pavé et du sable aux endroits indiqués, mais qui ajoute l'interdiction « de charger plus de trois milliers pesants[Note 2] de quelque autre marchandise que ce soit[14].

Première mesure générale (14 novembre 1724)[modifier | modifier le code]

Les motifs de cette ordonnance très locale sont rapidement invoqués pour les autres grands chemins, sur lesquels des travaux d’amélioration de plus en plus importants sont entrepris depuis 1715. Après quelques arrêts d’une application restreinte, une mesure générale est décidée avec la déclaration royale du [15], le premier des actes législatifs concernant la police du roulage dans tout le royaume. Suivant le préambule de cette déclaration, les chargements étaient augmentés du double de ce qu’ils étaient auparavant et cette surcharge détruisait l’effet des dépenses engagées pour améliorer les routes, alors même que de nombreux itinéraires alternatifs aient par ailleurs été ouverts à la circulation avec la construction de nouveaux canaux et le perfectionnement de la navigation des rivières. Deux moyens de répression se présentaient : la limitation du poids des chargements et celle du nombre des chevaux attelés. Le premier est rejeté car il présente trop de difficultés à contrôler (il n'existe en effet pas encore de ponts-bascule qui n'apparaitront qu'au siècle suivant, après la loi du [16]). Il est ainsi retenu de limiter l’attelage des charrettes à deux roues et de laisser toute liberté pour les chariots à quatre roues. Ainsi il est désormais interdit d'atteler à chaque charrette à deux roues plus de quatre chevaux depuis le 1er octobre jusqu’au 1er avril et plus de trois chevaux depuis le 1er avril jusqu’au 1er octobre. Tout contrevenant se verrait confisqué ses chevaux, charrettes et harnais et infligé une amende de 300 livres. Les transports agricoles sont toutefois exemptés de cette mesure dès lors que les cultures sont à une distance inférieure à trois lieux des résidences des propriétaires ou fermiers. Cette déclaration reste en vigueur jusqu’en 1783, où elle est modifiée[17].

Administration des routes[modifier | modifier le code]

Première réorganisation (1713-1715)[modifier | modifier le code]

| Fonction | Appointements et gratifications |

|---|---|

| 11 inspecteurs généraux | Appointements : 3 600 livres Gratifications : 2 400 livres |

| 22 ingénieurs (un par généralité) |

Appointements et gratifications : 2 400 livres sauf Paris (2 800 livres) Metz (2 500 livres) et la frontière de Champagne (1 000 livres). |

L’administration des ponts et chaussées est profondément remaniée au début du XVIIIe siècle. Divers arrêts pris entre 1713 et 1716, juste après la signature des traités d'Utrecht, donc à la fin de la guerre de succession d'Espagne qui obérait durablement les finances royales, sont les prémices de ce remaniement, motivés, selon Antoine Picon, par la « prise de conscience des potentialités de la route qui atténue la fascination exercée de longue date par le monde de l’eau sur les décideurs politiques et les techniciens »[18].

Ainsi dès 1713, la fonction d'inspecteur général des Ponts et Chaussées est créée. Ce grade introduit un rang hiérarchique qui couronne le service, une séparation très nette entre deux volets du fonctionnement quotidien, avec d’un côté des missions de conception et d’exécution qui relèvent des ingénieurs et de l’autre des missions de surveillance et de contrôle assurées par des inspecteurs. En plus des onze inspecteurs généraux désignés à la suite des arrêts de 1713, vingt-deux ingénieurs sont placés à la tête de chaque généralité du royaume. Il s’agit des généralités à pays d’élections, c’est-à-dire des provinces à l’intérieur desquelles le pouvoir central possède la mainmise sur les impositions, comme la taille qui comprend des prélèvements dits « accessoires » pour la rémunération des agents des Ponts et Chaussées. À cet ensemble s’ajoutent la généralité de Metz (Trois-Évêchés) et la province de Franche-Comté qui correspondent à des pays d’imposition. Intégrées au royaume de France au cours du règne de Louis XIV, ces provinces possèdent un statut « transitoire » par lequel le roi s’assure progressivement la maîtrise de grands domaines administratifs, comme les questions fiscales[19].

Le Conseil du Dedans au sein de la polysydonie[modifier | modifier le code]

Diverses modifications gouvernementales sont opérées dans les jours qui suivent la mort de Louis XIV. Le régent Philippe d’Orléans instaure en effet le un gouvernement s’articulant autour de huit conseils particuliers, mieux connus sous l’appellation « polysynodie », visant à simplifier et mieux contrôler les procédures administratives. Au sein de ce système, l’administration des Ponts et Chaussées du royaume est rattachée au Conseil du Dedans dont la présidence est attribuée à Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin et pair de France. Le Conseil du Dedans gère notamment les travaux publics même si les mouvements financiers relèvent du Conseil des Finances[20].

En , le marquis de Béringhen est désigné pour diriger les « Ponts et Chaussées, Turcies et Levées et Pavé de Paris » et le sieur Roujeault pour faire des « propositions de nouveaux canaux et autres ouvrages. ». Ancien premier écuyer de Louis XIV, Jacques-Louis de Beringhen est un homme d’expérience qui hérite donc d’une direction des Ponts et Chaussées détachée du Contrôle général des Finances. Il fait notamment le lien entre les intendants de province et le pouvoir central pour l’examen des projets routiers. En outre, il est chargé de préparer l’arrêt du , probablement en lien avec des experts issus du service des Ponts et Chaussées. Beringhen dirige les Ponts et Chaussées jusqu’à sa mort le . Trois semaines plus tard, le , il est remplacé par Joseph Dubois, secrétaire du roi et frère du cardinal du même nom[21],[20],[22],[23].

Service des ponts et chaussées (1716-1736)[modifier | modifier le code]

De 1716 à 1736, l'administration des routes dépend d'une Direction spéciale.

Création du corps des Ponts et chaussées ()[modifier | modifier le code]

| Fonction | Appointements |

|---|---|

| 1 inspecteur général | 3 000 livres |

| 1 architecte et premier ingénieur | 2 000 livres |

| 3 inspecteurs | 2 000 livres |

| 21 ingénieurs | 1 800 livres |

Devant la situation financière catastrophique des finances, Philippe d’Orléans révoque dès 1716, par mesures d’économie, les inspecteurs généraux et les ingénieurs précédemment nommés et les remplace par une organisation plus légère. C'est vraiment d’alors que date la création du corps des ponts et chaussées, et la situation officielle et définitive des ingénieurs commis dans chaque généralité, prédécesseurs des ingénieurs en chef des départements, avec les noms que l’on a retenus : Règemorte en Alsace, Deville à Lyon, Pitrou à Bourges, Havez en Hainaut, Lécuyer à Châlons[24]...

L'arrêt du instaure quatre échelons, contre seulement deux catégories d’employés auparavant. Il s’agit bien d’un corps d'ingénierie avec des acteurs de terrain et une direction centrale placée sous l’autorité directe des administrateurs. Indépendants à l’égard des bureaux des finances, les ingénieurs vont désormais centraliser entre leurs mains, tout au moins dans les pays d'élections, la conduite des travaux[25].

Au sommet du corps, un inspecteur général s’occupe du contrôle et de la surveillance de toutes les procédures relevant des travaux publics. Il est épaulé, à l’échelon local par trois inspecteurs qui se partagent les chantiers du royaume de France. Au plan technique, la direction des opérations est assurée par un Architecte-Premier ingénieur nommé parmi ses pairs, dont il dirige et coordonne l’action quotidienne[26].

Direction de Lahite (1716-1723)[modifier | modifier le code]

Les nominations interviennent le . Lahite est nommé inspecteur général des Ponts et Chaussées et Jacques Gabriel est architecte premier ingénieur des Ponts et Chaussées. Trois inspecteurs sont nommés, Jacques de La Guêpière, Henri Gautier et Fayolle, et dix-neuf ingénieurs sont nommés dans les généralités de pays d’élections : le frère Romain, Naurissart, Leveneur, Béringuier, Duplessis, de Brou, Desroches, Trésaguet, Deville, Delabat, Huot, Fossier de Chantalou, Paillardel de Villeneuve, Armand (remplacé le par Lépée), Morel, des Pictières, Guéroult, Mazière de Morainville, de la Chapelle. Le , deux ingénieurs sont nommés dans les pays d’imposition, à savoir la généralité de Metz et la province de Franche-Comté [27],[26].

Direction de Joseph Dubois (1723-1736)[modifier | modifier le code]

En 1723 disparaissent à peu près simultanément le cardinal Guillaume Dubois, en fait premier ministre, le Régent et Beringhen, alors que Louis XV venait d'être déclaré officiellement majeur. Mais on sait qu'il n'avait encore que treize ans, et que son ancien précepteur, le lodévois André Hercule de Fleury, évêque de Fréjus, âgé de soixante-treize ans, est alors de fait, puis officiellement, premier ministre et le reste vingt ans, en apportant l'ordre et la paix au royaume. On sait beaucoup moins que, pendant presque toute cette période, c'est Joseph Dubois, à peu près du même âge que Fleury, qui est le directeur des ponts, chaussées et levées du royaume, en ayant succédé à Beringhen. Il était, auparavant, un des secrétaires du cabinet et il doit certainement sa nomination au cardinal premier ministre dont il était le frère aîné, mais il est confirmé dans ses fonctions bien après sa disparition, avec même un pouvoir plus étendu dans l'administration des fonds, tandis que d'Ormesson reste toujours l’intendant des finances pour ce domaine. C’est lui qui, le , envoie un règlement précis aux ingénieurs et trésoriers des ponts et chaussées pour qu'ils veillent notamment à proportionner à l'avenir la dépense des travaux à la recette effective de chaque année, et à empêcher qu'il ne soit fait des payements sans acquits valables. Il exerce la charge jusqu'à quatre-vingt-six ans[28].

Jacques Gabriel est architecte premier ingénieur des Ponts et Chaussées de 1716 jusqu’à sa mort en 1742.

Service des ponts et chaussées (1736-1791)[modifier | modifier le code]

De 1736 à 1743, la direction des ponts et chaussées est confiée à un contrôleur général des finances, Philibert Orry. De 1743 à 1791, le service des Ponts et chaussées et des mines incombe au Contrôleur général des finances et le “détail” de ce service à un intendant des finances : Daniel Trudaine, de 1743 à 1769, son fils, Trudaine de Montigny, jusqu'à 1777, de Cotte, puis Chaumont de La Millière, de 1781 à 1791[29].

Phase transitoire, direction de Philibert Orry (1736-1743)[modifier | modifier le code]

À la suite de la démission de Joseph Dubois en , la direction générale des Ponts et chaussées est supprimée, le service est de nouveau confié, sous l’autorité du contrôleur général des finances, à l’un des intendants délégués pour les divers départements de l'administration financière. La réunion est opérée au département des recettes générales des finances, auquel était commis depuis 1720 d’Ormesson, conseiller d’État, Orry étant contrôleur général depuis 1730. Ainsi Philibert Orry, contrôleur général des Finances devient également directeur des Ponts et Chaussées jusqu'à sa mort en 1743[22],[23].

En 1737 et 1738, il lance un vaste état des lieux du réseau routier français. Il diffuse auprès des intendants de province plusieurs textes qui orientent durablement la politique routière de la monarchie française. Parmi les principales dispositions prises par Orry, on note en particulier la généralisation de la corvée, avec des travaux d’entretien des routes réalisés par les contribuables assujettis à la taille[30].

Direction de Daniel-Charles Trudaine (1743-1750)[modifier | modifier le code]

Daniel-Charles Trudaine, né en 1703, après avoir occupé les charges de maître des requêtes, de conseiller d'État, d'intendant de la généralité de Riom, est choisi en 1743 par le contrôleur général Philibert Orry pour diriger, en qualité d'intendant des finances, le service des ponts et chaussées, concrétisant la séparation définitive des fonctions techniques et des fonctions financières.

Du bureau des dessinateurs à l’école des ponts et chaussées (1747)[modifier | modifier le code]

Pour avoir des documents convenables lui permettant d’apprécier les projets routiers et d’en suivre l’exécution, Trudaine établit, dès 1744, à Paris, un bureau de dessinateurs qui doivent mettre au net les plans dressés dans les provinces. Ayant particulièrement remarqué les réalisations faites en la matière dans la généralité d'Alençon par l’ingénieur Perronet, il lui donne en 1747 la haute main sur ce bureau, en le chargeant, en outre, de former les dessinateurs et les projeteurs qui iraient travailler dans les provinces.

Assemblée des ponts et chaussées[modifier | modifier le code]

Le dimanche , Trudaine tient chez lui la première assemblée des ponts et chaussées, réunissant les inspecteurs généraux et quelques ingénieurs de passage, qui devait ensuite se réunir régulièrement sous sa présidence paternelle et devenir le célèbre Conseil général des ponts et chaussées, à l’autorité technique indiscutée. Dès cette première assemblée, il déclare aux inspecteurs généraux qu’on ne parviendrait aux emplois d’élèves, de sous-ingénieurs et d’inspecteurs qu’après avoir passé un temps suffisant dans le bureau de dessin confié à Perronet. L’école des ponts et chaussées est ainsi bien établie [31].

C’est vraiment dans cette assemblée, plutôt que dans des textes réglementaires, que l’on peut percevoir la sagesse de Trudaine. Il intervient aussi bien dans les projets des ponts de Saumur que pour charger Hupeau de faire un mémoire sur les chaussées de cailloutis et d’empierrement. En 1754, à l’occasion d’une discussion, il précise « que c’est toujours contre son gré que l’on emploie les corvées, et qu’il trouverait un expédient pour que tous les travaux des ponts et chaussées fussent payés. » En 1761, il intervient dans l'interprétation de l’arrêt de 1720 sur les plantations, en estimant notamment que chacun doit être libre de planter l’espèce d’arbre qui lui conviendra le mieux, et en jugeant excessif d’assujettir les propriétaires à l’entretien des fossés, de même qu à l’entretien des arbres et à leur échenillage. Mais, dès cette époque, il a des ennuis de santé, notamment une surdité, qui l'amènent à réduire ses activités et à les confier progressivement à son fils, en se réservant autant que possible les ponts et chaussées. Gravement malade en 1768, il meurt en et son fils Philibert, né en 1733, lui succède[31].

Premiers ingénieurs[modifier | modifier le code]

Germain Boffrand succède à Jacques Gabriel en 1742 et réunit dès l’année suivante en 1743 la fonction de premier ingénieur et le titre d’inspecteur général, jusqu'à sa mort à quatre-vingt-sept ans. Il construisit de nombreux ponts sur la Seine et sur l’Yonne.

Nouvelle réorganisation (7 juillet 1750)[modifier | modifier le code]

Il faut attendre un arrêt du Conseil du portant nouveau règlement pour l'organisation du corps des ponts et chaussées et l’instruction qui détermine les grades et les fonctions du personnel en 1754 pour qu’enfin des progrès décisifs en matière de clarification des fonctions et de rémunération des ingénieurs apparaissent. Désormais, une hiérarchie est établie, les fonctions de chacun sont définies et la grille des appointements est arrêtée de manière uniforme pour tout le personnel en service dans les pays d’élection. Le personnel supérieur est ainsi composé d’un premier ingénieur, d'inspecteurs généraux et d'ingénieurs en chef dans chaque généralité du royaume.

Les appointements annuels s'élèvent à 8 000 livres pour le premier ingénieur, 6 000 livres pour chacun des quatre inspecteurs généraux et 2 400 livres pour les ingénieurs en chef en poste en province. Le personnel subalterne se subdivise en sous-inspecteurs[Note 3], rémunérés 1 800 livres, en sous-ingénieurs, appointés 1 200 à 1 500 livres selon les critères de mérite et d’ancienneté, et en élèves, qui, lorsqu’ils sont détachés dans les provinces perçoivent 80 livres par mois. Les piqueurs et les conducteurs, pourtant essentiels dans la surveillance quotidienne des travaux, ne sont pas quant à eux considérés comme membres du corps des Ponts et Chaussées. Dénigrés, leur situation est précaire et leur rémunération n’est pas précisément définie.

Hupeau devient le premier ingénieur de 1754 à 1763, avec de remarquables ouvrages à Trilport (détruit), à Cravant et à Orléans (le pont George-V). Son successeur est Perronet, qui reste premier ingénieur pratiquement jusqu’à sa mort en 1794 à quatre-vingt-six ans, puisqu’on lui avait conservé ce titre en 1792 malgré son grand âge, compte tenu des services importants qu’il avait rendus à l’administration des ponts et chaussées pendant plus de cinquante ans. Le titre de premier ingénieur disparait avec lui.

Direction de Philibert Trudaine de Monigny (1769- 1777)[modifier | modifier le code]

Philibert Trudaine de Montigny succède à son père comme intendant des finances, avec les départements importants des fermes générales, du commerce, des manufactures et des ponts et chaussées. Comme son père, il a des goûts très variés, s’occupant aussi bien de comédie et d’économie politique que de maladies du bétail, de physique et de chimie.

Il essaie, avec Turgot, d’imposer dans tout le royaume une mesure de longueur unique, la toise de Paris. Il réussit à obtenir, en 1763, la liberté du commerce des grains, mais les agissements de l’abbé Terray, contrôleur général de 1769 à 1774, firent rétablir l’ancienne loi, avant que Turgot reprenne l’affaire à son compte.

Dans le domaine des ponts et chaussées, il donne un uniforme aux ingénieurs des ponts et chaussées, pour les faire connaître et respecter du public sur les routes et les chantiers. Mais surtout, il s’entend étroitement avec Turgot pour parvenir à l’édit de suppression de la corvée en 1776, après un conseil des ministres extraordinaire tenu au château de Montigny en . Et devant l’importance que prenait son administration, il charge, à partir de 1774, Cadet de Chambine de tenir, avec l’aide d’un commis, le registre des assemblées des ponts et chaussées, plus complet que les notes prises seulement jusque-là par Perronet.

Le texte le plus important de cette époque pour les routes est l’arrêt du , présenté par Turgot pour des raisons d’économie, et qui réduit de soixante à quarante- deux pieds seulement la largeur des routes de première classe restant à ouvrir, sauf cependant aux abords de la capitale et de quelques grandes villes, et dans de semblables proportions la largeur des autres routes. Beaucoup de grandes routes étaient déjà ouvertes avec de grandes dimensions, et c’est seulement au milieu du XIXe siècle qu’on s’inquiéta de réduire éventuellement leur largeur.

Malgré ses qualités, Trudaine-fils suit de peu Turgot dans sa disgrâce. Lorsque Necker devient directeur général des finances en 1777, il supprime aussitôt tous les postes des intendants des finances qui assistaient jusque-là le contrôleur général, et Trudaine abandonne tout rôle dans l’administration des ponts et chaussées, après avoir envoyé une lettre émouvante à Perronet. Retiré dans ses terres, il meurt subitement à quarante-cinq ans seulement en 1777[32].

Direction de Jules-François de Cotte (1777-1781)[modifier | modifier le code]

Le départ de Trudaine-fils, Necker charge Jean-Rodolphe Perronet de son intérim, mais celui-ci refuse de garder la direction du corps, estimant qu’elle devait revenir à un haut magistrat. Finalement, Necker désigne Jules-François de Cotte pour remplacer Trudaine. Il porte le nom connu d’une famille d’architectes et avait eu l’occasion de travailler avec Trudaine, mais il n’a guère de compétence[33].

Direction d’Antoine-Louis Chaumont de la Millière (1781-1791)[modifier | modifier le code]

Après le départ de Necker, son successeur nomme un véritable remplaçant des Trudaine comme intendant des ponts et chaussées, Antoine-Louis Chaumont de La Millière. Bien que certains de ses biographes en aient fait un ingénieur des ponts et chaussées, il est en réalité le descendant d’une grande famille d’administrateurs : son grand-père n’était autre qu’Antoine-Martin Chaumont de La Galaizière, qui avait épousé Élisabeth Orry et qui avait été pris par Stanislas comme intendant, en fait premier ministre, de Lorraine et de Barrois, et confirmé dans cette fonction par Louis XV. Son père, maître des requêtes, avait été intendant du Limousin de 1751 à sa mort en 1756. Lui-même était déjà maître des requêtes à vingt-deux ans, et s’étant révélé excellent rapporteur, il avait été chargé, à trente-cinq ans, du détail des ponts et chaussées, en même temps que des mines, des messageries et d’autres objets[33].

Louis XVI l’estimait beaucoup et lui propose même deux fois le poste de contrôleur général qu’il n’accepte pas. Car il aime beaucoup son action aux ponts et chaussées, il sait s’y faire aimer des ingénieurs et il prend courageusement leur défense lorsque la Révolution veut les supprimer en même temps que les autres institutions monarchiques. C’est lui qui demande alors à tous les ingénieurs de dresser le bilan de leurs réalisations dans toutes les provinces depuis que le service des ponts et chaussées y avait été mis en place, ce qui lui permet de présenter en à l’Assemblée constituante un fameux « Mémoire sur le département des ponts et chaussées » puis de lui faire voter les lois du et du , rétablissant sensiblement l’organisation de l’Ancien Régime[33].

Période révolutionnaire (1791-1800)[modifier | modifier le code]

Nouvelle réorganisation (loi du 17 janvier 1791)[modifier | modifier le code]

L’organisation de l’administration des Ponts et chaussées fait débat au moment de la Constituante. L’existence même de ce corps issu de l’ancien régime, et identifié par certains aux abus de celui-ci, est mise en cause. Doit-il être supprimé purement et simplement ou éclaté par départementalisation ? Tout est envisageable. Dans l’organisation de cette assemblée les questions relatives aux Ponts et Chaussées relèvent du comité des finances dont le rapporteur est Charles-François Lebrun. Les débats portent sur deux questions principales[34] :

- Dans l’organisation d’Ancien Régime, les « pays d'états », essentiellement, la Bretagne, le Languedoc, la Provence et la Bourgogne, mais aussi l’Artois et l’ensemble formé par le Béarn, la Bigorre et le comté de Foix, disposaient d’une assemblée provinciale chargée de la répartition des impôts dont une partie était affectée à l’entretien des routes. Les pays d’État ayant donc une administration des Ponts et Chaussées autonome, fallait-il maintenir ces services ? L’article 10 du décret du , ayant abrogé les « privilèges » de certaines provinces et unifié la gestion du royaume, supprime de fait les « pays d'états », que deviennent ces assemblées des Ponts et Chaussées ?

- dans l’hypothèse d’une administration unique, quel serait son statut, et qui la contrôlerait du Roi ou de l’Assemblée ?

Beaucoup critiquent la qualité des travaux réalisés dans les pays d’états qui doivent souvent être refaits et prônent pour une centralisation de l’organisation des ponts et chaussées. C’est finalement ce qui est retenu dans le texte du décret d’organisation de l’administration qui est ensuite voté lors des séances des 16 et , puis promulgué le . L’article 1er dispose « Il continuera d’y avoir, sous les ordres du roi, une direction des ponts et chaussées… » [34]. La composition de cette administration centrale des ponts et chaussées comprend :

- Une assemblée des ponts et chaussées ;

- Des cadres formés d'un premier ingénieur, d'inspecteurs généraux, d'ingénieurs en chef ou inspecteurs, d'ingénieurs (remplaçant les anciens sous-inspecteurs et sous-ingénieurs dont le titre est supprimé) ;

- D'une école nationale et gratuite des ponts et chaussées, destinée à recevoir soixante élèves divisés en trois classes (article 4).

La loi du place l’administration des ponts et chaussées dans les attributions du ministère de l’intérieur. Cette loi établit dans chaque département un ingénieur en chef, et un ou plusieurs ingénieurs ordinaires dont le titre apparaît pour la première fois d’une manière officielle. Elle supprime également le grade de premier ingénieur et celui d’inspecteur qui, d'après la loi du , ne devait former qu'une classe du grade d’ingénieur en chef[35].

Rattachement au Ministère de l'Intérieur (1791-1794)[modifier | modifier le code]

Le Ministère de l'Intérieur ayant été créé le et organisé dans le courant de l'année suivante, on lui rattache (loi du ) l'Administration centrale des Ponts et chaussées, établie par la loi du (article 1er). Le décret du , fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur, spécifie qu' « il sera chargé du maintien et de l'exécution des lois touchant les mines, minières et carrières, les Ponts et Chaussées et la conservation de la navigation et du flottage sur les rivières ». Chaumont de La Millière devient alors vice-président de l'Administration centrale des Ponts et Chaussées et est chargé du détail des mines (5e division du Département de l'Intérieur). En 1792, Le Camus succède à La Millière. Ce service devient alors la 4e division de l'Intérieur. L'administration des Ponts et Chaussées et des Mines dépend du Ministère de l'Intérieur jusqu'au 12 germinal an II ()[29].

Rattachement à la Commission des travaux publics (1794-1796)[modifier | modifier le code]

Le décret du substitue aux Ministères les Grandes Commissions exécutives, la 5e, la « Commission des Travaux publics », reçoit les attributions que possédait le Ministère de l'Intérieur pour les Ponts et Chaussées. L'administration des Mines est confiée à la 11e Commission, intitulée “Commission des armes, poudres et exploitation des mines ». À la suppression de celle-ci, le 18 fructidor an III, l'« Agence des Mines » ou « Bureau de l'exploitation des mines de la République », qui dépendait d'elle et qui avait été créée par arrêté du Comité de salut public (18 messidor an II), est réunie à la Commission des Travaux publics, à dater du 1er vendémiaire an IV[29].

Nouveau rattachement au Ministère de l'Intérieur (1796-1800)[modifier | modifier le code]

L'administration des Ponts et Chaussées et des Mines est à nouveau rattachée au Ministère de l'Intérieur de l'an IV à 1830. Le décret du 10 vendémiaire an IV, qui rétablit les ministères, attribue à celui de l'Intérieur « la confection et l'entretien des routes, ponts, canaux et autres travaux publics; les mines, minières et carrières; la navigation intérieure, le flottage..., les dessèchements, les fabriques, les manufactures, les aciéries” »[29].

Financement des travaux routiers[modifier | modifier le code]

Financement par les ressources royales[modifier | modifier le code]

États du roi[modifier | modifier le code]

Depuis le XVIIe siècle, un état du roi fixe annuellement les recettes et les dépenses consacrées aux travaux sur les voies de communication. De nombreuses pièces se rattachent plus particulièrement à la confection de ces états du roi, véritable rituel annuel, comme le révèle l’archiviste ingénieur Eugène Vignon[36] :

« L’état-du-roi, pour les dépenses à faire aux Ponts et Chaussées, était dressé au commencement de chaque année, par le roi lui-même, ou sous ses yeux, en conseil des finances, sur les propositions faites à la fin de l’année précédente par les intendants des généralités. Il comprend essentiellement deux parties distinctes : celle des fonds destinés à l’entretien des ouvrages exécutés antérieurement, et celle des fonds faits pour de nouveaux ouvrages déjà commencés ou préalablement approuvés. »

Une fois adoptés, les états de recette et de dépense sont expédiés en province pour qu’il soit procédé à l’exécution des ouvrages[37]. Les sommes attribuées aux différentes généralités par le gouvernement sont remises respectivement par les gardes du Trésor royal et par les receveurs généraux des finances dans la caisse du trésorier général des Ponts et Chaussées. Ce dernier rétrocède les sommes convenues aux trésoriers provinciaux des Ponts et Chaussées[Note 4], lesquels sont tenus de justifier la délivrance des fonds par des quittances des ingénieurs et des ordonnances de l'intendant[38], [39].

La gestion et l’équilibre budgétaire ne se font qu’au prix de choix et de sacrifices. Alors que la crise financière est patente en 1789, l’opinion publique remet en cause la centralisation des Ponts et Chaussées et l’atteinte au droit de propriété, du fait des expropriations nécessaires pour la création des nouvelles voies[38].

Évolution des dépenses[modifier | modifier le code]

Jusqu’au début du siècle, les crédits affectés au département des Ponts et Chaussées sont très faibles, d'autant plus que le recours aux concessions est alors considéré, depuis au moins l’époque de Colbert, comme le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour développer de nouvelles voies, en particulier fluviales[40]. En 1701, ils représentent approximativement 460 000 livres tournois (Lt) soit 0,3 % des ressources de l’État, avant de baisser encore proportionnellement entre 1701 et 1715 pour atteindre à peine 0,18 %. Mais, en lien avec l’intérêt croissant du pouvoir royal pour la question du développement des voies de communication, le budget consacré aux Ponts et Chaussées augmente significativement tout au long du XVIII, passant de 1 million Lt en 1716 (1 % des dépenses publiques), à 5,4 millions Lt en 1752 (1,6 %), puis finalement à 9,4 millions Lt en 1786 (2,5 %)[41].

Ces dotations budgétaires obéissent toutefois à de nettes fluctuations en fonction des événements conjoncturels et notamment des périodes de guerre. Trois périodes affectent particulièrement le budget des routes : la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), la guerre de Sept Ans (1756-1763). Ces diminutions de crédits imposent de faire des arbitrages. Lors de ces séquences de restrictions budgétaires, la priorité est donnée à l’achèvement des routes ou à l’entretien des voies d’eau sur la construction de nouvelles liaisons[42].

Ces dotations budgétaires servent prioritairement à rémunérer les agents des Ponts et Chaussées et à payer les entrepreneurs sous contrat mais ne couvrent pas toutes les dépenses d’investissement. Aux impositions générales levées pour financer les travaux sur les routes et les ports s’ajoutent des impositions locales levées sur une ou plusieurs généralités pour financer un ouvrage d’intérêt local. Dans le cas des financements mixtes, l’objectif du département des Ponts et Chaussées est d’associer, voire de contraindre, les intérêts locaux à participer aux frais de construction ou de réparations d’infrastructures qui les concernent en priorité et dont ils seront les principaux bénéficiaires[43].

Financement avec des fonds de concours locaux[modifier | modifier le code]

Depuis Colbert, la contribution du Trésor royal à l'entretien des grandes routes est la règle : cette allocation est annuelle et constitue l’état du roi des ponts et chaussées. Mais cette allocation est souvent accompagnée de fonds de concours complémentaires qui sont demandés aux communautés et aux provinces qui doivent contribuer sous forme d'impositions spéciales. Ces dernières doivent toujours être approuvées par le roi, l'intendant n'ayant pas le droit de les établir, disposition sage destinée à préserver les peuples de l'oppression. Ces pratiques vont perdurer tout au long du XVIIIe siècle[40]. Les routes aux abords d'Orléans, appelées petites chaussées d'Orléans, sont par exemple entretenues avec le produit d'un droit de barrage spécial octroyé à cette ville. De nombreux travaux de reconstruction ou de réparation de ponts au commencement du XVIIIe siècle sont ainsi exécutés en partie à l'aide des subsides royaux et pour la plus grosse part à l'aide des ressources locales[44].

Ainsi, au-delà des manuscrits et des relevés comptables des états du roi, il existe une réalité beaucoup plus complexe et mouvante. Les caisses sont multiples et les jeux d’écriture ne cessent de bouleverser l’ordonnancement des comptes. Il est difficile, sinon impossible, de déterminer avec précision le montant total des sommes engagées annuellement pour les travaux aux voies publiques[38].

Financement par les péages[modifier | modifier le code]

Jusqu’au XVIIe siècle, le péage et la route sont constamment associés, dans les textes et dans l’esprit des contemporains, au service de l’économie et des besoins de l’Etat, aussi bien pour le service international que pour les fonctions régionales. C’est une manière de faire payer les usagers grâce à des taxes diverses perçues par les seigneurs, les ordres religieux, les communautés : on connaît les abus divers causés par cette coutume, les efforts de l’administration royale pour y remédier, et le peu de résultats de ces interventions constamment renouvelées. Au XVIIIe siècle, la relation péage-route se brise, même si au tout début du siècle, la décision de doubler tous les péages existantes est malencontreusement prise, pour faire entrer des devises dans les caisses du Trésor[45]. Pris en charge par la monarchie et les collectivités régionales, le réseau routier affirme son indépendance à l’égard des péages : leur maintien apparaît, aux yeux de l’économiste, de l’opinion et des usagers, comme anachronique, et nuisible au commerce. Suivent alors de nouvelles enquêtes, des ordonnances de suppression. Cependant, la plupart d’entre eux sont maintenus, ce qui montre la difficulté d’établir des distinctions et de faire cesser des abus qui se targuent de leur ancienneté pour subsister[46].

Question de l’imputation des coûts : impôt ou péage ?[modifier | modifier le code]

Un des enjeux politiques majeurs est de déterminer qui des contribuables ou des usagers doit supporter le coût des infrastructures de transport. Si on considère que l’offre de transports bénéficie principalement à la collectivité et à des bénéficiaires indirects, c’est l’impôt général qui doit financer. Dans le cas contraire, c’est opter pour la tarification par un péage exigé des seuls usagers et qui, à ce titre, ne présente pas l’injustice de faire contribuer une part significative de la population qui n’utilisait pas ou peu les infrastructures de transport[47]. L’État fait le choix de faire supporter prioritairement les coûts aux contribuables plutôt qu’aux usagers des infrastructures, à des exceptions notables près. La corvée royale systématisée à partir de 1738 fait supporter le coût de la construction et de l’entretien des grandes routes aux seules communautés riveraines. Elle présente à ce titre une iniquité fondamentale dans la mesure où les paysans réquisitionnés pour un grand nombre d’entre eux n’empruntent pas les routes sur lesquelles ils travaillent. Les voituriers peuvent circuler gratuitement sur les axes majeurs que sont les routes royales, à l’exception des péages seigneuriaux qu’ils acquittent sur les routes secondaires et les voies d’eau pour financer en principe leur entretien[47].

Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, cette question de l’imputation des coûts est explicitement posée dans le cadre de propositions de réformes cherchant à concilier l’exigence d’équité fiscale et l’efficacité d’un mode de financement des infrastructures routières. Mais jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les deux ordres fonciers privilégiés qui utilisent les routes pour commercialiser leurs surplus agricoles et les villes qui profitent du développement des communications routières pour leur dynamisme commercial participent très faiblement au financement des infrastructures routières ou fluviales[47].

Suppression définitive des péages de l'Ancien Régime en 1790[modifier | modifier le code]

La mauvaise administration des péages avait laissé dans les esprits de si mauvais souvenirs, qu’ils sont supprimés lors de la Révolution. L’article 13 de la loi du est ainsi rédigé[48] :

« Les droits de péage, de long, de travers, passage, halage, pontonnage, barrage, chaînage, grande et petite coutume, tonlieu et tous autres droits de ce genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus, par terre ou par eau soit en matière, soit en argent, sont supprimés sans indemnité; en conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obligations auxquelles ils pouvaient être assujettis pour raison de ces droits. »

L'article 15 exceptait provisoirement de la suppression les péages accordés à titre d'indemnité à des propriétaires légitimes d'établissements quelconques supprimés pour raison d'utilité publique. Mais même ces derniers sont supprimés par la loi des 25-[48].

Instauration d’un droit de passe sur les grands chemins (1798-1806)[modifier | modifier le code]

Les péages sont rapidement remplacés par une autre modalité, somme toute relativement similaire, si ce n’est qu’elle est votée par la loi et non instituée localement. Une taxe d'entretien des grands chemins ou « droit de passe sur les chemins » est ainsi votée le 24 fructidor an V par le Conseil des Anciens, puis inscrite dans la loi de finances du 9 vendémiaire an VI qui autorise spécialement la perception de cette nouvelle taxe [49]. Elle est appliquée aux voitures de transport, de roulage et de voyage, suspendues ou non, aux bêtes de somme et de monture, aux chevaux ou mulets menés à la main ou voyageant en bandes. Sont exemptes les bêtes allant au pâturage ou à l'exploitation des terres, les voitures employées aux transports pour l'entretien des chaussées. La taxe est perçue au moyen de barrières et bureaux placés sur les grandes routes, et calculée sur les distances à parcourir exprimées en myriamètres[50]. Le tarif des droits à percevoir sur les grandes routes, admis en l'an V, n'est cependant arrêté que par la loi du 3 nivôse an VI. Chaque voiture doit être munie d'une plaque portant nom et domicile du propriétaire, à défaut de 25 francs d'amende, et toute personne qui passera les bureaux sans payer sera passible de 50 francs d'amende[51].

La loi de finances de l'an VI évalue à 20 millions de francs le produit du droit de passe sur les grands chemins. Ce nouvel impôt, restrictif de la liberté de circulation et contraire à la déclaration des droits de l'homme, est mal accueilli par les populations[52]. Il dure néanmoins huit années et finit par produire un bénéfice net de quinze millions. Les frais de perception devaient quant à eux atteindre 12 à 15 cent mille francs au minimum, pour le personnel seul[52].

Construction routière[modifier | modifier le code]

Marchés de travaux[modifier | modifier le code]

Pour l’exécution des travaux publics, l'État peut adopter plusieurs méthodes. S'il emploie des ouvriers et entrepreneurs sans conditions préalables, sous les ordres immédiats de l'un de ses agents qui dirige et commande, on dit qu'il exécute les travaux en régie. Au XVIIIe siècle les travaux réalisés sous le régime de la corvée royale peuvent être assimilés à des travaux en régie. Si l’État traite librement avec un entrepreneur qu'il choisit, il passe un marché de gré à gré, un mode de passation de commande qui a toujours été jugé exceptionnel. S'il appelle les divers entrepreneurs à soumissionner et met en jeu la concurrence, il procède par voie d'adjudication[53].

Adjudication[modifier | modifier le code]

L'adjudication est un jugement par lequel une chose, réclamée à la fois par plusieurs parties, est attribuée ou adjugée à l'une d'elles. Il y a alors deux formes d'adjudication : aux enchères ou au rabais. En matière de travaux publics, l'adjudication au rabais parait seule avoir été pratiquée[54].

À partir de 1715 quelques adjudications ont lieu, avant que n'arrive le règne de la corvée. Par exemple un arrêt du ordonne l'adjudication de la réparation des chemins de la frontière de Champagne, un autre approuve l'adjudication des travaux à faire aux écluses de la Mayenne, un autre adjuge pour 6 ans l'entretien des chaussées pavées de Paris à Orléans et à Chartres. Un arrêt du ordonne la mise en régie de l'entrepreneur des deux ponts de Charenton et de Saint-Maur, cet entrepreneur, le sieur Marot, ne pouvant soutenir l'entreprise de deux ouvrages si considérables ; le nouvel adjudicataire est subrogé au sieur Marot et lui paye les ouvrages effectués par lui, les matériaux approvisionnés et propres à emploi. Le le conseil ordonne la mise en adjudication de la reconstruction du pont de Blois, emporté par les eaux, sur la base des plans et devis de l'ingénieur Gabriel. C’est également le cas du pont de Dôle (1729) ou du pont de pierre de Compiègne (1730)[55].

À partir de 1736, les routes sont construites sous le régime de la corvée, mais de nombreux grands ouvrages font encore l’objet d'adjudications. C'est par exemple le cas du pont d'Orléans (1749), du pont de Moulins (1753) sur le devis dressé par l'ingénieur de Régemorte, le pont de Tours (1764), le pont de Neuilly (1765)[56].

Pour s’assurer de la bonne fin des travaux et écarter les petits entrepreneurs sur les grands chantiers, une retenue est opérée sur les sommes dues aux adjudicataires pour la garantie des ouvrages jusqu'à réception. Une instruction de 1755, adressée aux ingénieurs par le contrôleur général Jean Moreau de Séchelles, ordonne ainsi de retenir aux entrepreneurs un dixième de garantie en sus de leur dixième de bénéfice supposé de sorte que la retenue totale s'élevait donc à un cinquième des dépenses[57].

Les adjudications dans les pays d'États répondent aux même règles très strictes que dans les pays d’élections. Ainsi, les États de Bourgogne avaient arrêté, en , un règlement général pour la réparation des grands chemins : Un devis et une estimation des ouvrages sont dressés par l'ingénieur, architecte ou inspecteur, commis à cet effet; ces devis sont publiés au commencement de chaque année avant la fin de mars, et les publications portent l'estimation et la mise à prix des ouvrages ; il n'est reçu que des offres inférieures à la mise à prix ; les ouvrages doivent être terminés le , et ils sont reçus en avril et mai de l'année suivante; le tiers du prix est payé lors de la mise en œuvre, l'autre après la moitié des ouvrages faits effectivement, et le dernier tiers après réception. Il est stipulé des diminutions de prix, ou amendes de retard, sur les ouvrages non terminés aux dates fixées. Aucun emploi ne peut être fait avant réception des matériaux. L'adjudicataire est celui qui fait la dernière mise lorsque le dernier des trois feux allumés est éteint. Cependant, on reçoit tout nouveau rabais pendant le jour entier de l'adjudication, pourvu que ce rabais soit notifié par celui qui le fait à celui qui avait donné la dernière mise à prix. Mais l'opération n'est pas encore définitive : pendant huit jours, on reçoit des quartoiements, c'est-à-dire des rabais égaux à quatre fois le dernier rabais précédent, et pendant huit autres jours, on reçoit des miloiements, c'est-à-dire un rabais double du quartoiement. Le , la Chambre des élus généraux des États de Bourgogne arrête un règlement général pour les enchérisseurs et adjudicataires des travaux qui complète l'arrêt de et qui est suivi par un décret des États du [58].

Concessions[modifier | modifier le code]

La concession de travaux publics est un contrat par lequel un particulier ou une compagnie sont substitués à l'État, à un département ou à une commune, pour l'exécution, l'entretien et l'exploitation d'un ouvrage d'utilité publique. La dépense incombe, partiellement ou totalement, au concessionnaire qui trouve sa rémunération dans un péage qu'il perçoit pendant un temps déterminé sur les usagers de l'ouvrage. Les règles de la concession se trouvent clans la convention qui lie les parties et dans les principes généraux du droit civil[59]. Si divers ponts ont pu être construits sous le régime de la concession au XVIIe siècle, notamment la construction et l'entretien du pont de Neuilly concédé en 1637 pour trente ans en compensation d'un droit de péage accordé sur cette période[60], la plupart des concessions autorisées aux XVIIIe siècle concernent des canaux[61]. Quelques ouvrages comme le pont de Montereau en 1723 entrent dans ca cadre, mais il faudra attendre le XIXe siècle et en particulier la période de la Restauration pour voir une explosion des contrats de concession dédiés à la construction de ponts[60].

Corvée royale (1738-1787)[modifier | modifier le code]

Une des caractéristiques du XVIIIe siècle est le recours massif à la corvée pour la réalisation des routes.

La corvée seigneuriale, travail gratuit imposé, au Moyen Âge, à l'habitant des campagnes pour lui-même, pour son personnel, pour ses bêtes de somme et de trait et pour ses véhicules, est vraisemblablement la forme première de l'impôt, de la redevance en nature payée par le serf au seigneur qui était censé le protéger et le défendre[62]. La corvée royale quant à elle est introduite par l'instruction du du contrôleur général Philibert Orry, sous le règne de Louis XV, et instituée dans tous les pays d’élections afin de pourvoir à la construction et à l’entretien des chaussées. Tous les habitants et matériels situés à une distance de quatre lieues (seize kilomètres environ) de part et d'autre d'une route peuvent être requis pour la construction ou l'entretien de cette route. Chaque contribuable est redevable de trente jours de corvée par an[63],[64].

Cette mesure soulève un mécontentement populaire général, d’abord par ceux qu’elle frappe, mais est aussi jugée intolérable aux yeux de la plupart des élites éclairées qui la perçoivent comme une manifestation de despotisme. Et ce, d’autant plus qu’elle est appliquée de manière inégale entre généralités, que tout le monde n’y est pas soumis et qu’il y a de nombreux abus[65].

D'abord supprimée par Turgot en [66],[67], elle est rétablie en août de la même année[68], puis supprimée définitivement par l'Ordonnance du 27 juin 1787. La corvée en nature est remplacée par une contribution répartie entre les paroisses « au marc la livre » de la taille, et dont les receveurs généraux feraient l'avance aux entrepreneurs qui exécuteraient dès lors les travaux routiers[69].

Mobilisant plus de deux millions de travailleurs, elle a représenté une économie d’au moins 10 millions de livres par an que l’État aurait été bien en peine de débourser et a permis de construire près de 30 000 km de routes nouvelles[70].

Entretien des routes : premiers cantonniers en 1764[modifier | modifier le code]

Le « Mémoire sur la construction et l'entretien des chemins faits en rachat de la corvée dans la généralité de Limoges depuis 1764 » adressé le à l'assemblée des ponts et chaussées par Pierre Trésaguet, ingénieur en chef de la généralité de Limoges, présente la première trace de l'organisation des cantonniers. Trésaguet veut que les chaussées soient « entretenues par l'adjudicataire, journellement et non annuellement, comme cela se pratiquait seulement au printemps et en automne, dans le temps des corvées » [71] :

« L'entrepreneur divisera la partie de route comprise dans son bail en plusieurs cantons, comme de village à village, si la distance n'est pas trop grande pour qu'un homme puisse aller à l'extrémité et revenir en un jour à son domicile; il chargera un ouvrier de veiller sur le canton de tel endroit à tel endroit; il pourra faire marché à l'année ou à la toise courante, pour que cet ouvrier suive la route clans toute la longueur de son canton exactement toutes les semaines, et plus souvent dans les mauvais temps, surtout après de fortes pluies,ou après un orage,une fonte de neige. Cet ouvrier peut à lui seul réparer les petites dégradations qui auront pu se former en si peu de temps et en arrêter les progrès soit en détournant les eaux, soit en comblant un commencement de ravine ou d'ornière sur les accotements ou sur la chaussée. Il sera facile de trouver un ouvrier qui se charge de ce soin. Il n'y a pas d'habitant de la campagne qui ne recherche avec empressement un revenu fixe et assuré toute l'année sans quitter sa résidence, surtout ayant la liberté de faire le travail dont il est chargé à son aise et sans contrainte »

Le bail d'entretien des routes de la province du Limousin précise que les chaussées sont entretenues journellement par des cantonniers et non par des ateliers ambulants, ceux-ci ne devant intervenir que dans les cas extraordinaires, pour aider les cantonniers[71]. Une démarche similaire est engagée en Bourgogne avec la délibération des États de Bourgogne, prise au vu du rapport de l'ingénieur en chef Émiland Gauthey. Les cantonniers reçoivent le nom de manœuvres stationnaires ; ils sont cantonnés sur la route et celle-ci est divisée en stations desservies chacune par trois ou quatre manœuvres, pris dans les villages voisins, âgés de 20 à 40 ans, de constitution robuste, de bonnes vies et mœurs et de probité. Il leur est également donné : une masse, une pelle et un râteau de fer, une hie et un cordeau ; ces outils sont marqués aux armes des États ; les manœuvres se fournissent, à leurs frais, de pelles en bois et de pioches[72],[73].

Des organisations analogues sont adoptées dans d'autres provinces. L'intendant de Montauban propose la construction de maisons cantonnières toutes les 3 000 toises. En Languedoc, des cantonniers sont installés sur la grande route de poste en 1786. En 1796, une instruction ministérielle précise aux ingénieurs en chef que les adjudications pour l'entretien des routes concerneraient au plus cinq myriamètres et au moins deux. En 1797, le Directoire exécutif, alarmé par la ruine des routes, adresse une proclamation aux Français, en demandant aux citoyens de s'inscrire promptement dans chaque commune, pour contribuer, en argent ou en nature, à leur réparation. Mais ce n'est qu'en 1811 que l'organisation de l'entretien des grandes routes sera définitivement réglé avec la division en cantons de toutes les grandes routes de l'Empire[73].

Conséquences des travaux routiers[modifier | modifier le code]

Expropriations[modifier | modifier le code]

Jusqu'au XVIIe siècle, les terrains destinés à la construction des routes ne paraissent pas avoir été payés aux propriétaires. Un changement est amorcé au début du XVIIIe siècle. L'arrêt du conseil du , relatif au redressement des grands chemins et à l'ouverture des fossés précise que les propriétaires cédant du terrain seront compensés soit par les terres délaissées de l’ancien chemin, soit financièrement dans le cas en cas où « le terrain desdits anciens chemins ne se trouvât pas contigu aux héritages des particuliers sur lesquels les nouveaux chemins passeront, ou que la portion de leur héritage qui resteroit fût trop peu considérable pour être exploitée séparément ». Ce principe est confirmé dans l’arrêt de 1776 qui réduit les largeurs des grands chemins. Mais l'application demeure arbitraire. Aucun texte légal ne détermine la manière dont sont réglées les indemnités. Ce règlement paraît abandonné aux ingénieurs et aux intendants[74].

La conditions changent sensiblement après la Révolution. Les bases de l'expropriation en sont indiquées à la déclaration des Droits de l'homme, préambule de la Constitution du 3 septembre 1791 : « La propriété étant inviolable et sacrée, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Mais ce n'est qu'en 1808 que la procédure d'expropriation est formellement précisée[75].

Autres dommages[modifier | modifier le code]

En dehors de l'expropriation, les travaux publics entraînent pour les propriétaires voisins des torts et dommages directs et matériels, dont il est juste de les indemniser; souvent aussi on va prendre chez eux les matériaux nécessaires à la construction des ouvrages. Si le principe des indemnités est affirmé, celles-ci sont rarement payées. Les procédures vont être explicitées au XIXe siècle[76].

Évolution du maillage du réseau routier[modifier | modifier le code]

État des routes à la fin du XVIIIe siècle[modifier | modifier le code]

Guy Arbellot, recoupant diverses sources, établit à environ 6 000 lieues (26 000 km) le linéaire de voies nouvelles construites au XVIIIe siècle, soit à peu près 34 fois la distance Paris-Marseille. Perronnet déclare en 1776 dans son « État des Plans des Grandes routes et chemins du Royaume... », avoir sous sa garde les plans de 3135 lieues de nouvelles chaussées (soit 13 932 km environ), des plans ne concernant que les routes dépendant directement de l'administration centrale des Ponts et Chaussées de Paris, c'est-à-dire les routes des pays d'élections. En 1777, l'ingénieur Lecreulx chiffre à 6 000 lieues la longueur totale des « chemins faits et à faire en France », puis il parle de 7 750 lieues en 1778. De Pommereuil, un officier d'artillerie qui écrit également en 1778, s'en tient au total de 6 200 lieues[77].

Jean-Marc Goger, dans sa thèse « Le temps de la route exclusive en France : 1780-1850 » publiée en 1988, reprend l’évaluation du capitaine de Pommereuil qui évalue en 1785 la longueur des routes ouvertes en France à 52 800 km, chiffre que le Directoire reprend à son compte en , quand il rétablit le classement itinéraire de Turgot. En réalité, d'après les mesures effectuées par les intendants de Louis XVI, la Monarchie ne lègue que 44 354 km[78].

Les grands axes royaux sont montés en poste sur 34 000 km. Les itinéraires dotés de relais postaux sont encore lacunaires à 25%, d'après le mémoire Lecreulx de 1779 : cette évaluation permet à elle seule de deviner l'inconfort du réseau secondaire. Enfin, la desserte rénovée avantage le nord-est d'une ligne Saint-Malo-Genève. Bretagne, Languedoc et Gascogne offrent un équipement qui semble échapper à cette bipartition, mais qui ne résiste pas à l'uniformisation gestionnaire de 1789[78].

Inégalement avancées, les routes de la Monarchie souffrent de l'extinction de la corvée des chemins, amorcée en 1776 et acquise en 1787. De à , le financement routier est ajouté, puis intégré aux contributions directes. La dépréciation de l'assignat rend bientôt ce mode d'allocation illusoire, si bien que l'entretien des voies terminées cesse. En , Dédelay affirme aux Anciens que les chaussées royales sont dégradées à 90% [78].

Centralisation et déséquilibre spatial[modifier | modifier le code]

Une étude réalisée en 2007 utilisant différentes techniques issues de l’analyse spatiale a permis de caractériser l’évolution de la desserte du territoire français par le réseau des routes de postes, entre 1584 et 1833. Trois visions de l’articulation du réseau postal au territoire national s’imposent : une centralisation qui s’affirme au niveau national, un déséquilibre qui se maintient entre la France du nord et la France du sud, une diminution nette des écarts régionaux de desserte à partir du milieu du XVIIIe siècle, soit trente ans avant la révolution française[79].

Les routes de postes constituent le premier réseau d’échange public de l’information qui se déploie à l’échelle d’un territoire national. Il est fondé sur un système de relais, permettant d’acheminer des dépêches ou des petits colis de manière rapide, grâce au changement de monture (en moyenne tous les 15 ou 20 km). Selon les estimations de l’historien Guy Arbellot (1973), la vitesse postale est de l’ordre de 7 km/h au début du XVIIIe siècle et de 12 à 14 km/h dans les années 1830-1840. À ces mêmes époques, sur des itinéraires de plusieurs centaines de kilomètres, un particulier circule à une vitesse moyenne d’environ 2 à 4 km/h s’il ne peut changer de monture. Jusqu’au XVIIIe siècle, l’essentiel du courrier transporté par le système postal relève de l’administration publique, mais la part du courrier des particuliers s’affirme ensuite. Outre sa fonction initiale d’échange de l’information, le réseau postal se double peu à peu d’une fonction de transport : les diligences réservées au courrier postal accueillent des voyageurs privés, notamment à partir de la fin du XVIIIe siècle (Belloc 1886, Desportes 2005)[79].

Un déséquilibre entre nord et sud[modifier | modifier le code]

| Année | France du sud (km) |

France du Nord (km) |

France du Nord (%) |

|---|---|---|---|

| 1708 | 3 661 | 7 005 | 66 |

| 1733 | 3 647 | 8 158 | 69 |

| 1758 | 3 857 | 12 504 | 77 |

| 1783 | 5 584 | 18 226 | 77 |

Dans son étude de l'équipement routier de la France en 1820, l’historien Bernard Lepetit évoque le différentiel majeur entre la France du sud (un réseau inachevé, des ramifications insuffisantes pour assurer le désenclavement des régions traversées) et la France du nord (celle de la « capillarité routière maximale ») (Lepetit, 1988). Les statistiques obtenues en 2007 avec l’étude géomatique des routes de poste confirment grandement ces conclusions et montrent que dès le milieu du XVIIIe siècle, près des trois-quarts du réseau postal sont concentrés dans la moitié nord de la France[80].

Les analyses portant sur la longueur et la connexité du réseau convergent cependant à partir de 1783 : pendant la période révolutionnaire et celle des guerres d’empire, le différentiel d’équipement entre le nord et le sud s’atténue nettement[81].

Classification des routes[modifier | modifier le code]

Classification de 1720[modifier | modifier le code]

L'arrêt du établit une classification des routes en cinq catégories. Cette classification est fonction de la situation géographique des villes, de leur taille, du statut des villes auxquelles elles sont reliées, ainsi que de la présence ou non d'infrastructures routières (une poste ou une messagerie). Concrètement, plus la ville est importante sur le plan administratif ou commercial, plus les routes qui permettent de la desservir sont larges. En comparant ce classement à la désignation des routes employée dans un inventaire des itinéraires dressé par Perronet à la fin des années 1750, Stéphane Blond établit la distribution des routes par grandes catégories à cette époque[82]. Les données de ce tableau doivent néanmoins être appréhendées avec prudence, car elles sont vraisemblablement surestimées. Le titre « route » est en effet souvent attribué par défaut aux voies de communication. C’est notamment le cas pour la généralité de Metz, où les itinéraires sont tous qualifiés de « routes » sans distinction[83].

| Désignation | Points de départ | Points d'aboutissement | Largeurs des routes | Observations | Nombre d'itinéraires |

Pourcentages |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Grande route | Paris | Villes et ports de mer ou frontières du royaume | 60 pieds | 62 | 12,9 | |

| Route | Paris | Villes capitales de province | 60 pieds | 145 | 30,2 | |

| Grand chemin | Paris ou capitales de province | Autres villes (non capitales) | 48 pieds | Présence d’une poste ou d'une messagerie | 28 | 5,8 |

| Chemin royal | Villes non capitales | Villes non capitales | 36 pieds | Présence d’une poste ou d'une messagerie | 218 | 45,4 |

| Chemin de traverse | Villes non capitales | Villes non capitales | 30 pieds | Absence de voitures publiques | ||

| Autres ou indéterminés | 27 | 5,7 | ||||

| Total | 480 | 100 |

Classification de 1776[modifier | modifier le code]

Pierre Trésaguet expose dans un « Mémoire sur la construction des chemins de la généralité de Limoges » (1775), une méthode de construction des routes dans laquelle l'épaisseur d'empierrement et la largeur des routes sont réduites, ce qui devait permettre de diminuer à la fois les indemnités dues aux propriétaires expropriés et les dépenses d’entretien. Cette classification est reprise dans l'arrêt du , rendu le même jour que l’édit fiscalisant la réquisition en travail, et réduit ainsi de 60 pieds (19,5 m) à 42 pieds (13,6 m) la largeur des routes et modifie le classement qui oriente la politique d’équipement et qui s'établit dès lors comme suit[84]. L’arrêt admet toutefois quelques exceptions. En montagne et dans les endroits où la construction des chemins peut s'avérer difficile et entraîner d’importantes dépenses, la largeur des chemins peut être diminuée. A contrario, la largeur des routes d’accès à la capitale pourra être supérieure à 42 pieds sans pouvoir excéder 60 pieds, afin d’éviter d’éventuels bouchons[85].

| Désignation de la route | Fonction dans le réseau | Largeur |