Utilisateur:Edwin Drood/Brouillon3

(Cadaujac)

| Type | |

|---|---|

| Destination initiale | |

| Destination actuelle |

culte catholique |

| Style | |

| Construction |

XIe |

| Propriétaire |

Commune |

| Pays | |

|---|---|

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

|---|

L'église Saint-Pierre est une église catholique située dans la commune de Cadaujac, dans le département de la Gironde, en France[1].

Localisation[modifier | modifier le code]

L'église est située dans la commune de Cadaujac.

Historique[modifier | modifier le code]

C'est autour du Xème siècle que Cadaujac, qui fait partie à cette époque de la Jurade de Bordeaux, fut évangélisé. Sans savoir si une église en bois l'a précédée, l'église en pierre fut batie fin Xe, début du XIe. On ignore toutefois les dates exactes de sa construction en l'absence de documents la concernant. Elle compte parmi les plus anciennes de la région avec l'église St Michel de Beautiran. Elles sont situées en bordure de l'ancienne voie romaine.

L'église Saint-Pierre, à l'origine, comportait une nef unique à 12 piliers symbolisant les apôtres. Des contreforts épais ont été nécessaires pour soutenir le poids considérable de la voute en plein cintre.

L'Eglise romane Saint-Pierre fut remanié deux fois au cours de son histoire. Elle sera agrandie au XVIIe conséquences d'une période de grande activité commerciale de Cadaujac et d'une démographie croissante. Les deux bas cotés sont alors construits dans le prolongement des chapelles lattérales. Elle est inaugurée par l'archevêque de Bordeaux en 1691.

Elle est pillée, mise à sac et abandonnée lors de la Révolution. Le trésor et les biens sont confisqués, la statuaire la Vierge, les Saints, le Christ sont brisés.

Le très mauvais état dans lequel elle se trouve nécéssite d'importants travaux au XIXe. C'est une période où Napoléon III va s'efforcer d'apporter renouveau et essor économique. Une prospérité dont vont bénéficier les églises et Cadaujac en profitera. C'est suivant les directives de Violet le Duc que des transformations importantes vont être réalisées.

L'édifice est prolongé d'une travée, les chapiteaux sont restaurés, on érige la tour clocher dont la flèche s'élève à 33 mètres, le bénitier en pierre est remplacé par un bénitier en marbre, de nouvelles ouvertures sont pratiquées entre les contreforts et les vitreaux sont posés.

La sacristie est construite derrière l'église en 1874. Elle est bénie par Monseigneur de la Bouillerie le 19 avril.

L'église est encore au début du XXIe l'objet d'un plan de restauration.

Architecture[modifier | modifier le code]

L'Eglise Saint-Pierre de Cadaujac comprend aujourd'hui trois nefs et trois absides. Elle ne possède pas de transept ce qui lui retire son plan en croix. D'après l'abbé Pierre Abrard, l'église primitive en possédait un.[3] Le chevet situé dans l'axe est dévié vers le nord par rapport à la nef. Sa structure est ancienne, on y distingue par endroits, malgré le crépis qui le recouvre, un appareil en moellons.

L'église au XIe et XIIe[modifier | modifier le code]

L'Eglise Saint-Pierre de Cadaujac possède peu ou pas de fondations comme c'est généralement le cas des édifices romans ce qui lui confère une certaine fragilité. De plus elle est bâtie sur un sol relativement instable dont le taux d'humlidité est important.

Les murs gouttereaux de la nef sont construits en opus incertum excepté l'extrémité ouest du mur nord qui est constitué d'un moyen appareil plus régulier. Ces petits moellons seraient en partie un remploi gallo-romain. Les moellons de l’abside et des absidioles permettent de dater cette partie du XIème siècle[4].

Plusieurs traces d’arrachement des anciens contreforts sont visibles depuis la restauration opérée par M. Errath en 1995 après le retrait du badigeon grisâtre qui recouvrait les murs.

On remarque, sur les deux façades, la présence d’une petite fenêtre étroite et à linteau monolithe échancrée située dans chaque travée orientale. Du fait de leur facture, on peut penser qu’elles devaient être deux des baies d’origine de l’édifice. Les grandes fenêtres actuelles ne correspondent pas aux contreforts. On peut en déduire qu'au moins deux des quatre baies de chaque façade seraient en fait des agrandissements des petites baies d’origine.

A l'origine, les deux côtés comportaient alors probablement trois petites baies chacuns. L’étroitesse de leur ouverture s’explique par la fragilité des murs de petits moellons caractéristique du XIème. Dès le XIIème siècle, on préféra construire dans un appareil plus régulier ce qui assurait par conséquent une plus grande solidité.

L’église devait être charpentée compte tenu de cette fragilité des murs en moellons. Les traditionnelles voûtes en plein cintre romanes étaient beaucoup trop lourdes pour ce type de mur. Elle devait en outre être beaucoup plus basse qu’elle ne l’est aujourd’hui si on en croit la faible hauteur des contreforts d’origine.

Les murs en petits moellons sont en fait les murs des collatéraux de l’église ce qui rend difficile l’hypothèse qu’ils aient été construits au XVIIème car à ce moment ils auraient été construits en moyen appareil. Cependant construire une église à trois nefs dans un petit village est assez inhabituel pour cette époque l’époque. On notera pourtant que le plan originel à trois nefs se retrouve dans les églises de Saint-Martin de Villenave d’Ornon, Sainte-Croix de Bordeaux et Saint-Seurin de Bordeaux. La raison de cette construction à trois nefs en particulier pour Villenave d’Ornon et Cadaujac et sans doute liée à leur situation géographique qui les placent sur un chemin très fréquenté de Saint-Jacques de Compostelle.

- « Notice MH de l'église Saint-Martin », notice no PA00083730, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Mgr Olivier Laroza, Guide touristique historique et archéologique de Bordeaux et de la Gironde, Féret et Fils, , 397 p. (ISBN 2902416-22-9)

- Pierre ABRARD, Cadaujac à travers les ages, Drouillard,

- Michelle GABORIT, à rechercher

Iconographie intérieure[modifier | modifier le code]

Les CHAPITEAUX ROMANS[modifier | modifier le code]

Il ne reste en fait aujourd'hui que peu de témoignages de l’époque romane. En effet, elle se limite à six chapiteaux dont deux seulement semblent totalement romans. Ces deux chapiteaux se trouvent aujourd’hui au niveau des grandes arcades côté sud, de part et d’autre du second pilier en entrant dans l’église. Les deux chapiteaux romans sont les quatrième et cinquième des arcades sud. D'après leur facture, ils n'ont pas été sculptés par les mêmes artistes.

A Cadaujac, la majorité des chapiteaux datent du XIXème siècle. On ignore aujourd'hui s'il s'agit de copies d’anciens chapiteaux romans, trop abîmés pour être conservés, ou s'il s'agit de chapiteaux romans qui ont subi des réfections au XIXème siècle. Lors des restaurations, les plus abimés ont été entièrement refaits, les mieux conservés n'ont pas été touchés en particulier ceux du choeur. Les détails de restauration n'ont pas été conservés.

On retrouve dans l'église de Cadaujac les trois types de chapiteaux romans : le chapiteau végétal et ornemental, le chapiteau historié et le chapiteau symbolique.

Chapiteau végétal (15)[modifier | modifier le code]

Il présente de grandes tiges penchées vers la gauche qui se terminent en une simple volute dirigée vers la droite. Ce type de représentation est typiquement romane et date très probablement de la construction de l’église à la fin du XIème siècle.

C’est le quatrième en entrant, sur les grandes arcades sud.

Placé sous un tailloir récent, ce chapiteau représente deux grands personnages situés aux angles, portant chacun une robe, leurs bras sont démesurément longs. Le personnage de gauche tient quelque chose d’allongé situé sous sa bouche et un oiseau posé sur son bras. L’autre personnage a son bras gauche coupé et il est tenu par une main dont le bras a été coupé également. Il devait donc être à l’origine plus important qu’il ne l’est aujourd'hui. Ce chapiteau pourrait être une représentation de la quête spirituelle des chrétiens qui s’entraident pour bâtir l’Eglise et suivent les bons conseils de l’oiseau afin de mieux lutter contre les besoins matériels de leurs corps et ainsi atteindre une plus grande spiritualité. Chaque personnage étant un pilier de l’église ; l’oiseau serait une force spirituelle. Ce chapiteau est traditionnellement jugé par les habitants de Cadaujac comme étant un des originaux romans de l’église.

A Villenave d’Ornon, il existe un chapiteau de même type mais très abîmé car, désormais enfermé dans un bloc, seule une partie du chapiteau est encore visible. Ce dernier est d’ailleurs daté du XIème siècle.

QUATRE GRANDS CHAPITEAUX DU CHOEUR[modifier | modifier le code]

Deux autres chapiteaux sont reconnus comme étant romans, ce sont les deux situés de part et d’autre de l’arc triomphal du chœur. On observe des similitudes avec les deux autres grands chapiteaux présents dans le chœur, qui sont uniquement composés de formes végétales.

Chapiteau sud de l’arc triomphal[modifier | modifier le code]

Peint essentiellement dans les couleurs rouge et or, il représente des êtres aux angles qui font penser à des singes accroupis. Entre eux, on retrouve un personnage. En guise de bras la figure possède deux sortes d’ailes soulevées qui semblent soutenir l’abaque. Il semblerait que la représentation du singe soit ici purement décorative tout en sachant que le singe dans les textes, est assez mal vu et associé à une image diabolique. Le style de ce chapiteau est plus abouti que les précédents, sa facture ne semble pas appartenir à la même campagne que les chapiteaux de la nef. Il daterait plus certainement du XIIème siècle vu son emplacement au départ de la voûte en cul de four construite au XIIème siècle.

Chapiteau nord de l’arc triomphal[modifier | modifier le code]

Le chapiteau faisant pendant à celui des singes, représente quatre quadrupèdes, dont les têtes sont affrontées aux angles. Il sort de la bouche des têtes humaines situées aux angles et peintes en or et rouge au XIXème siècle, des cordes qui semblent être accrochées autour du coup des fauves.

Le thème des lions affrontés est un thème classique. D’après Eliane Vergnolle, c’est à Saint-Benoît-sur-Loire que naît cette mise en scène qui sera mainte fois reprise. En plus de l’aspect décoratif de ce chapiteau, on constate une dimension symbolique : l’homme en train de se faire dévorer par les lions n’est en fait que la représentation d’un homme qui s’est laissé submergé par ses passions. Ce chapiteau daterait lui aussi, de la seconde campagne de construction de l’église, du XIIème siècle.

Les deux chapiteaux végétaux du chœur[modifier | modifier le code]

De part et d’autre du cul-de-four, l’arc doubleau retombe sur une demi-colonne dotée chacune d’un chapiteau sculpté et entièrement ornemental. En ce qui concerne le chapiteau coté sud, on trouve une composition végétale qui s’articule autour d’une tête située au centre de la partie inférieure de la corbeille. La lecture de l’ensemble est facilité par la peinture du XIXème siècle qui, sur un fond rouge, fait se détacher des rinceaux tantôt vert tantôt or.

C’est donc une composition de rinceaux qui se ramifient, s’entrecroisent et se terminent en feuilles. La peinture a servi a unifier les différentes parties du chapiteau composées soit de pierre (époque romane) soit de plâtre (XIXème siècle).

AUTRES CHAPITEAUX HISTORIES[modifier | modifier le code]

Dans cette église on trouve également quelques chapiteaux historiés dont la facture n’est pas romane mais qui présentent un certain intérêt quant aux thèmes qu’ils illustrent.

Au nord de la nef, on remarque sur le premier pilier des grandes arcades un chapiteau représentant « la Jérusalem céleste », sur le troisième pilier du même côté, « Adam et Eve » sont représentés, sur le quatrième il s’agit du « sacrifice d’Isaac ».

Au sud de la nef on remarque « Daniel dans la fosse aux lions » , thème très fréquent dans la région que l’on retrouve notamment dans l’abbaye de la Sauve Majeure. Sur le troisième pilier des grandes arcades sud, on trouve le thème de la « Fuite en Egypte ». Ici l'ane de l'Evangile est devenu un cheval. On a placé un petit tabouret pour aider la Vierge à monter en amazone. Un curieux personnage écrase un dragon qui pourrait être le roi Hérode.

On trouve par exemple sur les chapiteaux des grandes arcades, la figure de saint Pierre tenant les clés du Paradis, il tient dans ses mains une architecture qui représente soit la Jérusalem céleste soit l’église de Cadaujac dont il est le Saint Patron. Pierre, mort vers 64, de son vrai nom Simon, était un pêcheur de Galilée qui fut choisi par Jésus pour devenir le premier des douze apôtres.

D’autres chapiteaux comme celui situé au nord, représente le combat de la Vertu contre le Vice symbolisés par les deux personnages d’angle. On trouve donc les six chapiteaux de l’abbé Vendôme considéré comme le sculpteur de ces chapiteaux et non le restaurateur.

On trouve aussi, des chapiteaux historiés et symboliques qui représentent des scènes bibliques de l’Ancien ou du Nouveau Testament ou encore des scènes symboliques. Il faut souligner toutefois, que même si la plupart des chapiteaux datent du XIXème siècle, il y eut un véritable souci, de la part des artistes, de réaliser des œuvres les plus romanes possible, du moins en ce qui concerne l’iconographie .

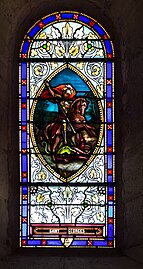

Les VITRAUX[modifier | modifier le code]

Au Moyen-Age, les ouvertures étaient de plus petites dimensions que celles que nous connaisons aujourd'hui. L'intérieur de l'église était plus sombre.

Les vitraux, détériorés au fil des années, ont été remplacés à partir de 1877. Le nom des donateurs qui ont financés leur remplacement figurent au bas des vitraux.

Ils ont été réalisés par le Maitre verrier bordelais DAGRAND.

Sur la coté gauche, Nord, figurent quatre scènes de la vie de la Vierge Marie. Sur le coté droit, Sud, quatre saints honorés à Cadaujac.

Autres éléments[modifier | modifier le code]

Faux transept ; aux angles, puissants dosserets intérieurs portant un clocher carré de plusieurs étages (deux seuls subsistent) ; ce clocher est sous coupole avec « arcs d'encadrement en plein cintre, pendentifs formés d'assises en tas-de-charge et dessinant des triangles plans et même en escalier » (Brutails)[1]

- Dans l'abside, derrière l'autel, sur le mur nord, se trouve une inscription grossièrement gravée en majuscules du XIIe siècle.

- Vieille statue de la Vierge et bahut du XVIIe siècle.

Fonds baptismaux et bénitiers[modifier | modifier le code]

Iconographie romane extérieure[modifier | modifier le code]

L'iconographie romane se limite aux :

- Portail sud, à trois voussures en retrait. Quatre colonnes portent des chapiteaux sculptés. La voussure externe porte un décor à feuillages archaïques.

- La corniche de l'abside qui est supportée par 23 modillons sculptés.

- Le clocher carré est aujourd'hui à deux étages. Les fenêtres sont encadrées par des colonnes simples, qui portent des chapiteaux à décor végétal. Les façades ouest et sud sont décorées de modillons figurés et d'une frise à damier.

- Une curiosité se trouve gravée sur le mur sud de la nef : un cadran canonial de forme triangulaire — base en haut, pointe en bas — au lieu du demi-cercle habituel.

Le portail sud[modifier | modifier le code]

Le portail sud, qui date du XIIe siècle, est à trois voussures. Seule la voussure extérieure est décorée de feuilles simples. La porte elle-même s'ouvre sous une arche brisée, sans décoration. Le tympan du portail est également sans décoration. Un porche, qui protège le portail, a été démonté au début du XXe siècle. Le portail est actuellement dans un mauvais état de conservation.

Ébrasure ouest : Les deux chapiteaux sculptés sont assez abimés.

- Sur le chapiteau intérieur on distingue une rangée de palmiers surmontée d'une frise d'entrelacs simple.

- Sur le chapiteau extérieur on distingue un personnage humain, nu, et sur l'astragale les traces griffues des pattes d'un monstre. Il s'agit probablement d'une représentation d'un homme qui a mis sa main dans la gueule d'un lion. Le tailloir du chapiteau est décoré avec un damier.

Ébrasure est : Le chapiteau intérieur est décoré par un entrelacs simple et le tailloir d'un damier. Le chapiteau extérieur est figuré. On trouve :

- Sur la face sud, avec la tête placée à l'angle de la corbeille, un lion. Sous ses pattes, et sur le dos, un petit animal (lionceau ?).

- Sur la face occidentale de la corbeille on voit les traces de deux autres animaux : un lion rampant et peut-être un cheval qui se cabre. La queue du lion se mélange avec la langue du lion sur l'angle pour former un entrelacs.

Les modillons[modifier | modifier le code]

Les thèmes représentés par les modillons autour de l'abside et du clocher sont des "classiques" de l'art roman[2], [3] : la tentation de l'Homme par les émissaires du Mal et les péchés capitaux, (Voir Iconographie des modillons romans).

Les modillons de l'abside

Autour de la corniche de l'abside se trouve une vingtaine de modillons sculptés. Malheureusement, ils sont tous plus au moins érodés, mais suffisamment préservés pour que l'on puisse identifier les thèmes représentés : bêtes maléfiques, monstre se tirant les commissures, l'eucharistie sacrilège, un couple qui s'embrasse, l'homme qui écoute les paroles des serpents, un monstre crachant des rinceaux, des têtes et figures humaines, quelques dessins géométriques.

-

Bête -

Figure humaine -

Bête tenant un bâton -

Monstre se tirant les commissures -

Figure humaine -

érodé -

Bête avec hostie -

Homme écoutant les serpents -

Tête d'homme -

Monstre, mains dans la gueule -

Figure géométrique -

Couple qui s'embrasse -

Deux bêtes tenant un bâton -

Monstre crachant des rinceaux

Les modillons du clocher

La décoration principale du clocher se trouve dans la frise de séparation entre le premier et le deuxième étage. La frise, en « dents de loup », est présente sur chaque côté du clocher. Sous la frise, sur chaque façade, se trouvent quatre ou cinq modillons. Seuls les modillons situés sur les façades ouest et sud sont figurés.

Les sculptures sur la façade sud sont : trois coquillages, un diablotin, un fléau, un monstre et un homme nu.

Sur la façade ouest les modillons représentent des dessins géométriques.

Cadaujac et les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle[modifier | modifier le code]

Les pélerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle empruntaient, en fonction de leur origine géographique, l'un des quatre principaux chemins traditionnels de PARIS, de Vézelay, du Puy ou d'Arles. Ils empruntaient également de nombreuises artères annexes.

Ceux venant de Périgueux pouvaient avoir fait une halte à la Sauve Majeure et poursuivre leur chemin vers le sud en passant par Quinsac. Passer par la chapelle de l'Ile de Lalande, atteindre rive gauche le port de Laroumeys et poursuivre ainsi leur route.

D'autres, en se dirigeant directement vers La Brède venaient se recueillir à Cadaujac avant de reprendre leur longue route.

C'est à une centaine de mètres du fleuve, dans le Domaine du Droit, au bord d'un petit ruisseau, que se trouvait la borne, aux emblêmes de Saint-Jacques. C'est là que la tradition situe de "Tombeau du Pélerin" à Paté près de la "Croix de Clavet". Elle fut placée en 1967 à gauche de l'entrée de l'église par l'abbé Pierre Abrard qui l'a sauvée lors des travaux de remembrement. .

On y voit sur une face qui était tournée vers le sud la croix de Saint-André qui atteste qu'il s'agit bien là d'une ancienne possession du chapitre de Saint-André de Bordeaux et en même temps la limite de la Baronnie.

Sur l'autre face, située du coté nord du fleuve, un bourdon, baton de pélerin, est encadré par deux coquilles Saint-Jacques sculptées en relief.

Les anneaux métalliques servaient à attacher les barques des passeurs.

A l'origine, la pierre était surmontée d'une croix. La position du bourdon indiquait aux pélerins la direction du sud. Elle marquait également le point d'intersection entre les communes de Cadaujac, de Saint-Médard d'Eyrans et de l'Isle Saint-Georges.

Références[modifier | modifier le code]

- Jean Auguste Brutails, Les vieilles églises de la Gironde, Féret et Fils, , 370 p.

- Christian Bougoux, Petite grammaire de l'obscène : églises du duché d'Aquitaine, XIe/XIIe siècles, Bordeaux, Bellus éd., , 233 p. (ISBN 2-9503805-1-4)

- Christian Bougoux, L'imagerie romane de l'Entre-deux-Mers : l'iconographie raisonnée de tous les édifices romans de l'Entre-deux-Mers, Bordeaux, Bellus éd., , 828 p. (ISBN 978-2-9503805-4-9 (édité erroné))

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]

- « L'église Saint-Martin sur le site de Visites en Aquitaine » (consulté le ) .

{{Portail|MH|Gironde|catholicisme|architecture chrétienne}} {{DEFAULTSORT:Eglise Saint-Martin Saint-Emilion}} [[Catégorie:Église en Gironde|Martin Mazerat]] [[Catégorie:Église romane en Gironde|Martin Mazerat]] [[Catégorie:Église monument historique (France)|Martin Mazerat]] [[Catégorie:Monument historique en Gironde]] [[Catégorie:Monument historique classé en 1920]] [[Catégorie:Église dédiée à saint Martin|Mazerat]]