Utilisateur:Serge Ottaviani/Verreries de la gare

| Verreries de la gare - verreries Belotte | |

Verreries de la gare | |

| Création | 1898 |

|---|---|

| Disparition | 1985 |

| Fondateurs | F. Belotte , A. Belotte |

| Forme juridique | Société Anonyme |

| Siège social | Aniche puis Valenciennes |

| Activité | Verreries |

| Produits | Verre à vitres |

| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |

La verrerie F. Belotte ou verrerie de la gare fut active de de 1898 à 1914 et fondée par François Belotte sur le territoire d'Aniche dans le département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais. En 1898 est crée également la verrerie de Blanc-Misseron qui produira jusqu'en 1985. Tout deux fusionneront en 1906 pour crée lesverreries de la gare et A.Belotte réunies dont le siège sera transféré à Valenciennes .

Verrerie Belotte[modifier | modifier le code]

Fondateurs[modifier | modifier le code]

François Belotte né le 31 janvier 1852 à Auberchicourt,M. Belotte est ancien coupeur de verre et compagnon du Tour de France[1]

La société sera reprise ensuite par son fils Alfred Belotte né le 22/9/1876 à Auberchicourt.

Usine d'Aniche[modifier | modifier le code]

L'usine se situe à 500m à l'est de la gare d'Aniche, elle est raccordée au réseau ferré.

Avec la Première Guerre mondiale et situé prés de la Gare d'Aniche, la verrerie Belotte subit des destructions, Elle cessa son activité et se transforma en briqueterie en 1919, une activité plus lucrative. Les friches n’ont été détruites que dans les années 70. La plaine et le stade des Navarres occupent aujourd’hui une partie de l’ancienne verrerie Belotte.[1]

Seules trois des neuf verreries reprendrons leurs activités en aout 1922[2]

Société anonyme des plaques et papiers photographiques Antoine Lumière et ses fils[modifier | modifier le code]

La verrerie de la gare d'Aniche est le fournisseur officiel de la Société Lumière pour les plaques de verre photographique. Les frères Lumière en sont actionnaires.

« La qualité exceptionnelle de l'Étiquette Bleue est à l'origine des succès et de la renommée de la Société Lumière. Louis Lumière : « Les plaques Étiquette Bleue furent plus qu'un succès : ce fut un véritable coup de foudre. Dès la première année, elles nous ont fait gagner plus de 500.000 F ». La Société en nom propre même collectif ne répondant plus aux exigences de l'entreprise, le 2 mai 1892 est créé la Société anonyme des plaques et papiers photographiques Antoine Lumière et ses fils au capital de 3 millions de francs - une somme importante pour l'époque. Il semble bien que ce soit vers les années 1898, au tournant du siècle, que les Lumière sont au sommet de leur puissance industrielle. Ils ont réussi en quelques années à créer la première industrie européenne de plaques photographiques. La fabrication est entièrement française, leurs fournisseurs sont : les Verreries de la Gare à Aniche (Nord) »[3]

Accident[modifier | modifier le code]

- le 11 mai 1901 M. Sigonart, ouvrier souffleur, a reçu sur la tête la barre qui tient le fer à cheval pesant 200kg. Il fut porté mourant chez lui.

Photothèque Aniche[modifier | modifier le code]

-

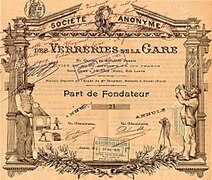

Verreries de la gare - action fondateur

-

Verrreies F. Belotte vers 1900

-

Verreries Belotte ou Verreries de la Gare en 2015

-

Procédé de fabrication du cristal - brevet verreries Belotte

-

Papier entête verreries de la gare

-

Cour Belotte en 2015

-

Cité Belotte en 2015

Hispano-Suiza[modifier | modifier le code]

M. Belote des Verreries de la Gare commande le 15 octobre 1935 d'un cabriolet roadster Hispano-Suiza. en 2015 cette voiture est en vente aux enchéres avec une mise à prix de plus de 400 000€, dont la description est très précise : « La voiture présentée est une K6 sur châssis type 106 de 3,42 m d'empattement. Il s'agit d'une rare cabriolet roadster dont le châssis commandé le 15 octobre 1935 par un certain M. Belote des Verreries de la Gare (commande n° 4210) fut livré par l'usine de Bois-Colombes à la carrosserie Letourneur et Marchand le 28 octobre 1935. La voiture fut achevée le 20 décembre. Sa carrosserie n° 2890 était conforme au dessin n° 5505, le cuir des sièges était de référence " cuir Vaumol 891 ". De configuration 2+2, le cabriolet aux lignes classiques, mais très élancées, est équipé de glaces latérales qui s'escamotent totalement avec leur cadre chromé dans les portes. Le pare-brise étant rabattable, la voiture peut se présenter sous la forme d'un parfait roadster d'allure très sportive qu'elle assume avec une rare élégance. Le deuxième propriétaire, M. Siméon, acquit la voiture le 18 février 1937 et le troisième serait un certain M. Riche. Cette K6 entra dans la Collection Serre fin des années 60 et elle était une des voitures préférées de Jean Serre.

Peinte en noir avec un intérieur beige et marron et une sellerie en cuir marron, elle se présente complète avec ses ornements chromés, ses compas de capote et ses roues flasquées, ses deux projecteurs Marchal Strilux, ses pare-chocs et sa cigogne et en bel état. Alliant l'élégance et l'agrément du roadster au prestige d'une marque réputée pour son excellence mécanique, ce rare cabriolet K6 signé d'un grand nom de la carrosserie française à son zénith ne peut que rejoindre une collection sélective réunissant les plus belles automobiles de tous les temps. » [4]

Verreries de la gare et A.Belotte réunies[modifier | modifier le code]

Les verreries de la gare et A.Belotte réunies avaient leur siège 8 et 10 place Saint-Géry à Valenciennes ,après la fusion de la verrerie de la gare d'Aniche avec l'Usine de Blanc-Misseron en 1906.

Après la fermeture du site d'Aniche, la société continuera sur trois sites de production Épinay-sur-Seine, Quiévrechain Blanc-Misseron et Calonne-Ricouart[5]

Usine de Blanc-Misseron[modifier | modifier le code]

L'établissement emploie essentiellement des frontaliers belges ainsi durant les gréves de 1913 sur 150 ouvriers belges 125 sont chômeurs[6]

« La création d'une fabrique de verre en 1898 marque le commencement de la longue histoire des Verreries de Blanc-Misseron. Elle est située à Quiévrechain entre la rue Jean-Jaurès et la rue Cronte-Voye. A proximité de

la gare de Blanc-Misseron qui est une gare ferroviaire française, terminus de la ligne de Douai à Blanc-Misseron, située sur le territoire de la commune de Crespin .

Après la fusion avec une société d'Aniche, la verrerie prend le nom en 1906 des « Verreries de la gare et A.-Belotte ». C'est en 1966, avec un nouveau changement de raison sociale, que l'entreprise prend le nom de « Verreries de Blanc-Misseron ». Cette société est typique du patronat paternaliste en vigueur dans le Nord de la France dans la première moitié du siècle.

Les Verreries de Quiévrechain occupent la troisième place des verriers de France après Saint-Gobain et BSN à Boussois. En 1980, elles réalisent encore un bénéfice de 10 millions de francs (1,5 M€) mais, cette année-là, la conjoncture devient beaucoup plus difficile. Les importations massives en provenance des pays de l'Est déséquilibrent la marge de la société. De plus, des tensions apparaissent dans la famille, valenciennoise. En 1982, pour la première fois de son existence, l'entreprise est déficitaire. Une facture de 3 MF (450 000€) à Saint-Gobain ne peut être honorée en 1983 pour cause de non disponibilité des fonds. L'urgence est telle que Saint-Gobain menace de cesser toute fourniture, condamnant indirectement les Verreries à cesser leurs activités. En mai 1984, un curateur est désigné et un plan de restructuration mis en place.La fermeture des Verreries de Blanc-Misseron se fait en 1985 »[7]

En 2012 la zone deviendra une zone commerciale.

Calonne-Ricouart[modifier | modifier le code]

- Jean-Baptiste Dumont est médaillé d'honneur catégorie argent en 1930 pour les verreries de la gare & A. Belotte à Calonne-Ricouart[8]

Épinay-sur-Seine[modifier | modifier le code]

- Charles-Léon Lacquement est médaillé d'honneur par publication au journal officiel du 23 janvier 1933 pour les verreries de la gare & A. belotte réunies[9]

- Charles Schneider (maître verrier) fonde une verrerie en 1913

Xénophobie Franco-Belge[modifier | modifier le code]

Aniche : 1901, suite à des conflits dus à problèmes de salaires et au respect du repos le dimanche, la fédération des syndicats des verriers dont le siège est à hôtel du syndicat d'Aniche a pour projet de créer une coopérative ouvrière verrière.

« En 1901, la construction d'une nouvelle verrerie est donc lancée mais étant donné que les ouvriers, choisis par le syndicat pour travailler à la verrerie ouvrière, sont tenus par des engagements signés, ils ne pourront pas venir travailler immédiatement dans cette verrerie. Pour pallier à cette impossibilité et pour ne pas retarder l'ouverture de la verrerie ouvrière, il a été convenu entre les chefs du syndicat et le sieur Gilles, président du syndicat des verriers belges (Nouvelle Union Verrière de Belgique), que ce dernier enverra à Aniche des ouvriers belges, qui s'embaucheront sans signer d'engagements ; puis, au fur et à mesure que les verriers d'Aniche auront terminé leur engagement dans les usines, où ils se trouvent actuellement, ils prendront la place des ouvriers belges " [10]. les rapports semblent corrects, malgré des frictions épisodiques, comme en février 1902, où le Réveil du Nord traite les verriers belges de Jeumont de " très maniables " . [11]. Ce journal s'attire une vive réponse d'Edmond Gilles dans La Revanche des Verriers (Organe officiel des Travailleurs du Verre de Belgique) du 10 mars : " Vouloir prétendre que nous travaillons à meilleur compte à Jeumont que les français de la localité ou que ceux d'Aniche c'est de la pure fantaisie. Nous allons le prouver. "La plupart des ouvriers verriers de Jeumont, dont bon nombre sont belges, sont affiliés à la Nouvelle Union Verrière, syndicat puissant, qui compte, dans le bassin de Charleroi, environ 15000 adhérents. En 1903, cette ville est en crise : le 1er mars, sur une décision des actionnaires, la verrerie est mise en cessation d'activité, ce qui entraîne la mise au chômage d'environ 300 ouvriers, presque tous belges. Mais cette mesure cache quelque chose, comme le précise le commissaire spécial : " Des renseignements recueillis, il résulte que cette mesure, principalement occasionnée par la situation du marché verrier, a aussi pour but de recruter un personnel nouveau, disposé à accepter des conditions de travail moins onéreuses et de secouer ainsi le joug de la Nouvelle Union Verrière belge " .

juillet 1903, Commissaire spécial de Valenciennes :

" les ouvriers verriers de Fresnes actuellement au chômage par suite de réparations aux usines se rendraient en nombre à Blanc-Misseron, pour faire une manifestation afin d'intimider les verriers belges travaillant à l' usine Belotte et les amener à faire partie de leur syndicat. Au cas où cette manifestation resterait sans effet, les verriers syndiqués de Fresnes auraient l'intention d'empêcher par la suite les verriers belges de venir travailler à Blanc-Misseron. Ces tentatives d'intimidation ont déjà eu lieu à Blanc-Misseron le 25 janvier dernier " .L'année suivante (sept. 1904) à Hénin-Liétard, menaces d'ouvriers verriers syndiqués contre Belges récemment embauchés. Des petits placards sont apposés un peu partout sur les murs de la ville, ainsi libellés : " Attention !!! Verriers belges attention !!! Réfléchissez avant d'agir !! " . De plus, un appel aux travailleurs en général émanant des ouvriers non réembauchés est affiché, dans lequel ces derniers s'en prennent violemment, rapporte le commissaire spécial de Lens, au " patron internationaliste " et à son " amour pour les ouvriers belges " . Il n'y a pas d'incident, mais, par exemple, certains aubergistes refusent de loger et nourrir les ouvriers belges, par crainte de représailles. En outre, bon nombre de Belges, " en présence des violences dont ils étaient menacés " reprennent le chemin de la Belgique. Le règlement du conflit intervient 10 jours après, les ouvriers reconnaissant le droit au patron de " pouvoir compléter son personnel à défaut d'ouvriers français par des ouvriers étrangers " . Le dénouement est dû d'une part, au retour des ouvriers belges qui provoque une grave insuffisance de main-d'œuvre obligeant le patron à reprendre les anciens ouvriers, et d'autre part, à l'intervention des mineurs du Pas de Calais. »[12]

Les verreries anichoises[modifier | modifier le code]

Aniche devient au début XXéme siècle une étoile verrière qui resplendissait, qui brillait et faisait reluire autour d'elle le commerce local, les fêtes ouvrières, les bals et les ducasses de quartier.[13]

- 1813 Chartier de Douai Dorignies[14][15]

Almanach du commerce de Paris reléve des verreries à Aniche :

- 1827 Prosper Chartier & Dorlodot [16]

- 1833 Chartier & Lahure 2 fours [17]

- 1833 Drion et Cie 2 fours [17]

- 1837 Bouquiaux et Fromont [18][19]

L'Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers fourni nomme les différentes verreries d'Aniche de 1842 à 1857. Au fil du temps nous sont crées les verreries suivantes:

- 1842 Patoux & Cie [19] après le dépôt d'un brevet d'invention pour l'étendage du verre daté du 12 juillet 1841[20]. Patoux et Cie est représenté en 1947 à Paris par Th. Patoux 41 Rue Neuve-Saint-Mery[21] En 1847 une fabrique de produits chimiques est adjointe aux besoins de la verrerie notamment pour le sulfate de soude.

- 1849 Patoux Drion & Cie qui deviendra Société anonyme de verrerie et manufacture de glaces d'Aniche (Nord) (ancienne société Patoux-Drion) Directeur-gérant, M. Desmaison*, ingénieur[22]

- 1849 Delzant Léonard et Cie, verrerie d'en bas [22]

- 1849 verrerie Louis de HEINZELIN de BRAUCOURT, 14 décembre 1822 (samedi) - Fresnes-sur-Escaut Souffleur de bouteilles puis Maître de verreries à Aniche en 1849 [23]

- 1854 Gobbe O. Société d'ouvriers commandités par le gouvernement[24]/

- 1854 A. Fogt et Cie Société d'ouvriers commandités par le gouvernement[24]

- 1854 verreries Sainte-Catherine Société d'ouvriers commandités par le gouvernement [24]

- 1852 Delhay & Cie Verrerie Saint-Martin Verrerie fondée en 1852 par MM. II. DELHAY et Cie, M. H. DELHAY en fût le Directeur-gérant jusqu'à fin de 1866, époque à laquelle il mourut, la direction en fut continuée par M. Delille son comptable et collaborateur, qui en 1868 devint associé on nom collectif avec M. P. VERDAVAINNE jusqu'à fin de 1873. A compter de 1874, M. Delille restât seul directeur gérant de l'usine, sous la raison sociale : M. DELILLE et Cie.Cet établissement qui comprend sept fours à fusion, marche actuellement avec cinq fours, il occupe 280 ouvriers, sa production annuelle est de 1,400,000 francs.[25]M. Delhay (Henri-Charles-Albert), né à Cuincy, qui après avoir suivi d'abord une toute autre carrière, avait tourné son activité vers l'industrie et qui avait fondé à Aniche une verrerie, devenue depuis l'une des plus considérables de cette grande commune. Lui seul pourrait dire combien rudes furent les commencements de son entreprise, les angoises qu'il eut à supporter, les difficultés qu'il lui fallut franchir. La prospérité et la fortune avaient récompensé son intelligente persévérance; mais il avait usé sa vie et il mourait à 48 ans, le 25 décembre de l'année dernière 1866[26]

- 1856 Lemaire Constant des verreries de l'Union avec dépôt d'un brevet d'invention pour un système de four de fusion le 23 février 1863[27]

- 1856 Verrerie Saint-Laurent

- 1873 verreries Saint-Albert[22]

- 1873 Magin & Cie[22] dissoute le 12 novembre 1891 : associés Magin, Bouché et Dumont[28]

- 1873 Verreries Ducret racheté en 1882 par Verrerie Hayez de M.Paul Emmanuel Englebert Hayez , maitre verrier à Aniche, Chevalier de légion d'Honneur en 1902, député et sénateur. En 1900 les Verreries Hayez d'Aniche et de Charleroi seront reprise par la société des verreries de l'ancre réunies[29]

- 29/12/1893 Sté V. Pasteur et Cie, modification de capital et dissoute le 22 mai 1894 [30]

Aniche en 1932[modifier | modifier le code]

Aniche , cité du verre à vitre, ira-t-elle de l'infortune à la mort? Je suis allé faire un tour à Aniche et j'y ai passé plusieurs heures pour voir, interroger et entendre.

Cette petite ville de 9.300 habitants m'attire et j'y attache mes regards et mes pensées quand je la traverse pour me rendre à Douai et au delà. Elle me séduit par le drame ouvrier qui s'y déroule depuis plusieurs années. Je l'ai connue au temps de sa prospérité, de sa gloire, de sa splendeur industrielles. C'était l'époque vigoureuse, ardente qui avait suivi la grande grève de 1900, qui avait vu naître et disparaître malheureusement « La Verrière Ouvrière », qui avait vu s'édifier et grandir, le magnifique Hôtel du Syndicat des Verriers à vitres. Les verriers gagnaient de l'argent. Souffleurs et grands gamins, coupeurs et magasiniers rapportaient au logis des mois respectables. I1 y avait de la liberté, de l'organisation, de la joie, de la vie, de l'aisance. Aniche était une étoile verrière qui resplendissait, qui brillait et faisait reluire autour d'elle le commerce local, les fêtes ouvrières, les bals et les ducasses de quartier. ,

Aujourd'hui cette étoile a bien pâli. Un visiteur mal averti s'attendrait à y trouver du mouvement, de la fermentation révolutionnaire, des préparatifs de révolte. La municipalité d'Aniche n'est elle pas communiste? Aniche n'est-elle pas avec Somain le flambeau du bolchevisme auquel le Douaisis a été conquis? Les dirigeants bolcheviques anichois n'ont-ils pas tout ce qu'il faut pour alimenter une action révolutionnaire? Ils disent que la révolution doit sortir d'un maximum de chômage, de misère, de bas salaires, de brimades patronales.

Ils sont servis à ce sujet. Alors qu'attendent-ils?

Or me voici dans une petite ville calme, tranquille, sans mouvement et sans vie. Au carrefour de l'artère principale, un <( monument aux morts » de la guerre semble inviter au' recueillement. Un tombereau attelé d'un cheval et flanqué de deux.hommes marque"l'existence d'un service municipal de voirie....Une tapissière chargée de caisses de glaces, faible témoignage de l'industrie, descend la rue sans empressement.

Dans cette ville calme et tranquille, les rues sont relativement propres. Le groupe scolaire qu'on trouve vers la gare n'est pas dépourvu d'allure ni de bonne façon. Il y a des arbres, des platanes encore jeunes, dans l'avenue qui monte vers la verrerie d'en haut. Il n'y a' pas d'arbres dans les autres rues ni sur la place Jean-Jaurès. C'est dommage,'.car un peu plus de verdure aurait' cadré «vec le silence bourgeois de la cité. Notons que le groupe scolaire n'est pas l'enivre de la municipalité actuelle. Notons aussi qu'il n'y a pas d'adduction d'eau, ce qui est une faute grave.

Très bien, du reste, cette place Jean Jaurès, Très bien Jean-Jaurès pour une place de ville communiste. La mairie a un petit air coquet avec son joli campanile. Le bureau de poste semble rivaliser avec elle de grâce architecturale. Contre le mur de la mairie quatre jeunes chômeurs sont assis sur le pavé. Ils ont l'air mornes et résignés. A l'intérieur de l'édifice municipal une seule personne, une dame, attend une pièce d'état-civil. Dans le bureau de poste, personne.

A droite de la place, deux établissements de crédit vides de clients, un pharmacien qui respire sur le seuil de sa porte, un café silencieux. A gauche l'église, une reconstitution qui n'a plus de caractère et qui masque par son volume l'hôtel du syndicat des verriers. Sur le même coté, Un « café du Commerce ». En bas, des magasins de chaussures et d'articles divers, des librairies, des cabarets, un restaurant, une taverne, un autobus au départ pour Douai, un autre au départ pour Somain. Voilà Aniche, ancienne cité du verre à vitres, cité communiste et révolutionnaire.

Où est le drapeau rouge qui doit flotter? Où sont la mairie et ses conseillers enflammés d'idéal et de dictature prolétarienne? Où est Ramette, l'élu des masses révoltées, le bolchevique à 100 p. cent?

Pour comprendre la situation d'Aniche, il faut abandonner le badinage et s'en tenir aux réalités. *

Les réalités sont situées, d'une part,; sur le plan ouvrier, d'autre part, sur le plan industriel. Ç'a été la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Bien conduite, bien dirigée, bien organisée, unie et disciplinée la lutte du pot de terre ouvrier aurait pu résister aux coups du pot de fer patronal et éviter l'état d'agonie introduit dans la corporation des verriers par les machines à étirer le verre.

Nous avions parcouru tous les stades de l'évolution industrielle verrière sans sombrer, me disait le vieux souffleur syndiqué à qui i'ai rendu visite. Nous sommes passés ajouta-t-il des fours à pots aux fours à bassins sans fléchi'r. Nous nous sommes développés, nous avons lutté, nous avons vaincu. Nous avons vu disparaître les petits patrons les uns après les autres. Nous avons' vu s'écrouler l'entreprise industrielle du maître verrier Hayez, l'ennemi de notre syndicat. L'immeuble qui est là c'est nous qui l'avons construit et nous avons fini de le payer après la guerre. Aujourd'hui j'ai bien peur que le fruit de not,re labeur disparaisse ; que le résultat des efforts des milliers de syndiqués verriers confédérés soit finalement gaspillé.

La lutte en est là, mon vieux souffleur syndiqué?

Il n'y a plus de lutte, plus de résistance, mon cher Dumoulin. En conduisant le syndicat confédéré des verriers d'Aniche â la C.G.T.U., les, communistes l'ont tué. Il n'y a plus de syndicat, presque plus de syndiqués.

Alors que reste-il?

Il reste une caisse de secours et un local, l'hôtel du syndicat, de notre ancien syndicat. La caisse de secours sert des pensions de quelques centaines de francs par an aux vieux verriers ; elle distribue des secours aux adhérents atteints par la maladie. Si bien que le syndicat unitaire dirigé par les communistes n'est plus qu'une institution mutualiste, une oeuvre philanthropique devenue incapable d'attaquer le patronat et de lui résister.

Et les ressources?

Les ressources, elles viennent du cinéma. On fait du cinéma dans la grande salle où jadis se tenaient les puissantes assemblées des verriers.

« ROYAL PALACE »

CONTRE « IDEAL »

Alors ici c'est une autre histoire, un épisode imprévu. Pour lutter contre le cinéma dirigé par les communistes et qui s'appelle » l'Idéal », la Compagnie des mines d'Aniche et les patrons verriers ont monté ou fait monter un cinéma rival qu'ils ont appelé « le Royal Palace ».

L'Idéal donne « Son Altesse l'Amour » et « La Grande Caravane ». Le Royal sert du Biscot dans « Le facteur amoureux ».

Le Royal a donné des séances gratuites pour les chômeurs, des demi tarifs pour les familles nombreuses, les pensionnés et les mutilés de guerre et du travail. Le Royal est allé rafler des clients dans les villages des environs à coups d'autocars.

L'Idéal a Suivi le mouvement dans la concurrence commerciale : séances gratuites aux chômeurs, avantages aux familles nombreuses et autres.

Si bien que l'Idéal a perdu pas mal de clients ; qu'ainsi les ressources diminuent ; que par suite la caisse de secours débris philanthropique du syndicalisme verrier, voit le ciel s'àssombrir ' dans un avenir incertain.

Demain je compléterai le récit .de te visite par quelques autres détails.

G. DUMOULIN [31]

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Didier margerin, « Avant/après : l’ancienne verrerie Belotte à Aniche », La voix du Nord, (lire en ligne).

- La Céramique et la verrerie ["puis" Céramique, verrerie, émaillerie]. Journal de la Chambre syndicale... (lire en ligne), Deux Verreries reprendront bientôt leur fabrication à Aniche:Lille, 1 août. La crise que traversait la verrerie avait rendu circonspects les maîtres verriers et plusieurs avaient préféré attendre une amélioration de la situation plutôt que de se fier au hasard des affaires difficiles à négocier actuellement. C'est ce qui expliquait que trois verreries seulement travaillaient à Aniche celle de M. Dupourqué, celle « d'en haut » et les « Verreries de la Gare ». Encore cette dernière avait-elle dû cesser sa fabrication pour se livrer à des réparations. Bien que la vente soit inférieure à celle de 1914 et qu'elle soit en-dessous de la fabrication, on annonce la remise en route prochaine des Verreries Lemaire Frères et celle de la Verrerie Lapeyre. Ce dernier établissement, qui avait particulièrement souffert de la guerre, a terminé sa reconstitution. Seule, la Société Industrielle de Verreries n'a pas encore manifesté son intention de remettre en route. Cette branche de l'industrie nationale, qui avait été plus particulièrement touchée par la crise à la suite d'achats inconsidérés des Services de la Reconstitution, a donc surmonté les difficultés qui l'assaillaient. II y a lieu d'espérer que l’état favorisera désormais nos verreries du Nord, qui, pour Aniche seulement, font vivre près de 2.000 ouvriers..

- « Société anonyme des plaques et papiers photographiques Antoine Lumière et ses fils (1892-1911) », sur http://www.autochromes.culture.fr (consulté le ).

- « Lot 240 1935 HISPANO SUIZA K6 (30CV) CABRIOLET LETOURNEUR ET MARCHAND », sur http://www.artcurial.com/fr (consulté le ).

- « Annuaire industriel. Répertoire général de la production française », Annuaire industriel. Répertoire général de la production française, vol. 2, , p. 889 (lire en ligne).

- « La gréve générale: à la frontière française ont ressent les effets du chômage », Le Journal, no 7506, , p. 4 (lire en ligne).

- « En attendant Match, retour sur l'histoire de la verrerie », La voix du Nord, (lire en ligne).

- « Journal Officiel », Journal Officiel, , p. 834.

- « Journal officiel de la République française. Lois et décrets », Journal officiel de la République française. Lois et décrets, no 20, , p. 788.

- (rapport du Commissaire spécial de Douai, 7 septembre 1901)

- (rapport Com. spécial de Jeumont, 25 février)

- Laurent Dornel, Xénophobie, racisme et attitudes envers les immigrants en France au XIXème siècle /Inventaire des sources du Mouvement ouvrier, (lire en ligne).

- Parti socialiste SFIO (France) - Le populaire du 24 juillet 1932 - voir en Ligne [1]

- Etienne Jouy, Oeuvres complètes d'Étienne Jouy. T12 / ,... avec des éclaircissements et des notes (lire en ligne).

- Foucart, Paul (1848-1902) Finot, Jules, La défense nationale dans le Nord, de 1792 à 1802., vol. 2, impr. de Lefebvre-Ducrocq (Lille), (lire en ligne), Prosper Chartier, âgé de quarante-huit aus. propriétaire de verrerie, domicilié à Douai, lesquels nous ont déclaré que le jour précédent, à dix heures du soir, est décédé au dit Wavrechain-sous F.mtx, en son château, Monsieur le baron Louis Joseph Lahure, âgé de quatre-vingt-six ans, général de division, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, grand umeier de l'ordre de Léopold, domicilié en ladite commune de Wavrechain-sous-Faux,.

- Duverneuil, Almanach du commerce de Paris..., bureau de l'Almanach... (Paris), , 1214 p. (lire en ligne).

- Duverneuil, Almanach du commerce de Paris..., bureau de l'Almanach... (Paris), , 1364 p. (lire en ligne).

- Duverneuil, Almanach du commerce de Paris..., bureau de l'Almanach... (Paris), , 714 p. (lire en ligne).

- Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers, Firmin-Didot frères (Paris), (lire en ligne).

- Catalogue des brevets d'invention d'importation et de perfectionnement, , 686 p. (lire en ligne).

- Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers, Firmin-Didot frères (Paris), (lire en ligne).

- La Tempérance, .

- « Louis de HEINZELIN de BRAUCOURT », sur http://gw.geneanet.org (consulté le ).

- Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers, Firmin-Didot frères (Paris), (lire en ligne).

- Catalogue général descriptif de l'exposition : section française / Exposition universelle de Paris 1878, (lire en ligne).

- Mémoires de la Société centrale d'agriculture, sciences et arts du département du Nord, Société nationale d'agriculture, sciences et arts (Douai, Nord), 1866-1867 (lire en ligne).

- <Catalogue des brevets d'invention d'importation et de perfectionnement, (lire en ligne).

- La Céramique et la verrerie : Journal de la Chambre syndicale, (lire en ligne).

- Auguste Vitu, Journal des chemins de fer et des progrès industriels, (lire en ligne).

- La céramique et la verrerie : Journal de la Chambre syndicale., vol. 271, (lire en ligne).

- Parti socialiste SFIO (France) -Le populaire 24 juillet 1932 [2]