Utilisateur:Jfniort/Brouillon

Nouvel article :

RETABLISSEMENT DE L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES FRANCAISES EN 1802

Motivations politiques

Modalités juridiques

- → N'hésitez pas à publier sur le brouillon un texte inachevé et à le modifier autant que vous le souhaitez.

- → Pour enregistrer vos modifications au brouillon, il est nécessaire de cliquer sur le bouton bleu : « Publier les modifications ». Il n'y a pas d'enregistrement automatique.

Si votre but est de publier un nouvel article, votre brouillon doit respecter les points suivants :

- Respectez le droit d'auteur en créant un texte spécialement pour Wikipédia en français (pas de copier-coller venu d'ailleurs).

- Indiquez les éléments démontrant la notoriété du sujet (aide).

- Liez chaque fait présenté à une source de qualité (quelles sources – comment les insérer).

- Utilisez un ton neutre, qui ne soit ni orienté ni publicitaire (aide).

- Veillez également à structurer votre article, de manière à ce qu'il soit conforme aux autres pages de l'encyclopédie (structurer – mettre en page).

- → Si ces points sont respectés, pour transformer votre brouillon en article, utilisez le bouton « publier le brouillon » en haut à droite. Votre brouillon sera alors transféré dans l'espace encyclopédique.

Le second et troisième édits concernent respectivement les Mascareignes et la Louisiane : ils sont rédigés sous la régence du Philippe d'Orléans et promulgués aux mois de décembre 1723 puis de mars 1724 par le roi Louis XV. Ils n'ont pas exactement le même contenu juridique ni la même numérotation d'articles que l'édit de mars 1685.

(Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1685 ne sont pas repris dans l'autre version).

Nouvel article

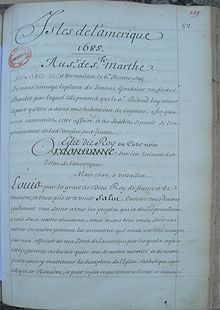

Ordonnance ou édit de mars 1685 sur les esclaves des îles de l'Amérique (colonies françaises)[modifier | modifier le code]

| Pays |

|

|---|---|

| Territoire d'application | Martinique et Guadeloupe en 1685, Saint-Domingue en 1687 puis Guyane en 1704. |

| Langue(s) officielle(s) | Français |

| Type | Ordonnance, édit, code |

| Promulgation | Mars 1685 par Louis XIV |

|---|---|

| Entrée en vigueur | Août 1885 en Martinique, décembre 1685 en Guadeloupe, mai 1687 à Saint-Domingue, mai 1704 en Guyane. |

| Abrogation |

(Décret d'abolition de l'esclavage du 4 février 1794) et , (Décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848) |

Lire en ligne

s:Code noir/1685 (orthographe modernisée) (version enregistrée à Saint-Domingue).

L'ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l'Amérique (qu'on appellera aussi "édit" par la suite) est promulguée en mars 1685 par le roi de France Louis XIV. Elle fut préparée par Colbert, dans le cadre du vaste processus de législation royale qu'il anime sous le règne du Roi-Soleil, et terminé par son fils, le Marquis de Seignelay (1651-1690).

Le texte concerne d'abord la Martinique, la Guadeloupe, et Saint-Christophe. Il sera ensuite étendu à la partie française de Saint-Domingue (1687), puis à la Guyane (1704). Son contenu juridique est principalement d'origine locale, mais il existe des variantes ponctuelles parfois importantes entre les différentes versions ou éditions de ce texte. Il réglemente le statut et la condition des esclaves des colonies concernées, ainsi que la police religieuse générale, notamment à l'égard des juifs et des protestants. A partir du début du XVIIIe siècle, l'ordonnance sera plus communément désignée par le terme "édit" et surtout "Code Noir", une expression qui en viendra d'ailleurs à prendre des sens différents (voir plus de détail sur cette page).

Origines[modifier | modifier le code]

Loin de composer lui-même son contenu juridique, Colbert demande au contraire en 1681 aux administrateurs coloniaux des îles françaises de réunir ce qui constituera le matériau juridique de la future ordonnance, à savoir usages, coutumes et règlements locaux, y compris quelques textes royaux déjà émis.

Ce qu'on peut appeler les "travaux préparatoires" de l'ordonnance sont principalement constitués de deux mémoires, l'un de 1682, l'autre, plus complet, de 1683, rédigés respectivement par les intendants Jean-Baptiste Patoulet, premier intendant des îles d'Amérique, puis son successeur Michel Bégon, qui siégent en Martinique bien que les mémoires soient signés à Saint-Christophe, première colonie française fondée aux Antilles et premier siège du gouvernement général. Les rapports entre ces mémoires et le texte de l'ordonnance de mars 1685 ont été mis en lumière et étudiés par l'historien Vernon Palmer dans les années 1990[1].

Plus récemment, ces documents ont été transcrits et publiés à partir des originaux manuscrits et comparés au texte de l'ordonnance de mars 1685 par Jean-François Niort dans ses ouvrages de 2015 : le mémoire de 1683 d'une part[2], puis les deux mémoires[3].

Territoires d'application[modifier | modifier le code]

L'ordonnance est enregistrée tout d'abord devant le Conseil souverain de la Martinique, siège du gouvernement général, le 6 août 1685, puis devant celui de la Guadeloupe le 10 décembre suivant. L'ordonnance sera également enregistrée (avec des variantes par rapport à la version Martinique-Guadeloupe) devant le Conseil souverain de Petit Goave, dans la partie française de Saint-Domingue, le 6 mai 1687, et c'est cette version qui deviendra la plus répandue dans les recueils du XVIIIe siècle. Puis le 5 mai 1704 devant le Conseil supérieur de Cayenne en Guyane française. (réf. à venir). Le texte est également applicable à Saint-Christophe, mais la date de son enregistrement dans cette colonie n'est pas connue à ce jour. L'ordonnance a été également applicable à Saint-Lucie.

Nature et appellations juridiques[modifier | modifier le code]

Il s'agit d'un texte législatif. Appelé originellement ordonnance[4]. Il conservera cette qualification notamment dans le Code de La Martinique de Jacques Petit De Viévigne[5], puis de Martin Durand-Molard[6]. Mais il sera ensuite plus communément appelé "édit", y compris en Guadeloupe[7], ainsi que le montrent les éditions Saugrain (1718), Libraires associés (à partir de 1743) et Prault (à partir de 1742)[8].

Contenu juridique[modifier | modifier le code]

L'ordonnance concerne principalement la condition juridique des esclaves et des affranchis, mais elle traite également de la police coloniale générale, spécialement en matière religieuse.

En effet, l'art. 1er réitère le principe de l'expulsion des juifs des colonies concernées, les art. 2 et suivants organisent le primat de la religion catholique, en la rendant obligatoire aux esclaves (art. 2 et 3), interdisant aux maîtres protestants de leur imposer leur religion ou des commandeurs appartenant à leur religion (art.4 et 5). Le dimanche est un jour chômé (art. 6), le mariage (art.10) et la sépulture des esclaves baptisés (art.14) doivent se faire selon le rite catholique et le droit français. Le concubinage entre le maître et l'esclave est interdit, sous peine d'amende et de confiscation, mais le maître peut épouser sa concubine et l'affranchir par ce moyen (art. 9). Le maître doit consentir au mariage de ses esclaves mais ne peut pas le leur imposer (art.11).

Dépourvu de personnalité juridique, l'esclave est légalement approprié par son maître et soumis à sa volonté. Il ne peut rien posséder en propre et appartient au patrimoine de son maître (art.28). En tant qu'objet de propriété, l’esclave est transmis héréditairement, en principe à titre de bien meuble (art. 44 et s.). Le maître peut non seulement l'obliger à travailler gratuitement et le punir en cas de désobéissance (art. 42), mais aussi le vendre, le louer ou le prêter. Le "prix" de l'esclave mis à mort par décision de justice doit être remboursé à son maître non complice du crime commis (art. 40), lequel doit en revanche réparer les dommages causés par son esclave à autrui (art.37), mais aussi le représenter en justice et défendre ses intérêts, tant en matière civile que criminelle (art. 31). Enfin, les esclaves sont soumis à un statut social héréditaire (par voie matrilinéaire - art.13), discriminatoire et humiliant au sein de la société coloniale, destiné à garantir leur soumission. Le Code Noir leur interdit de porter des armes (art. 15), de s'attrouper (art. 16), de faire du commerce sans la permission de leur maître (art.18, 19 et 30), ainsi que d'agir et de témoigner en justice (art. 30 et 31). Il punit sévèrement les vols (art. 35 et 36), l'agression contre des personnes libres (art. 34) - et plus durement encore celle contre les maîtres et leur famille (art. 33) -, ainsi que la fuite des esclaves (art. 38), qu'on appellera en pratique le "marronnage", bien que ce terme recouvre des réalités fort diverses.

Cependant, l'esclave est par ailleurs protégé par la loi, qui oblige son maître à le nourrir (art. 22), le vêtir (art. 25) et ne pas l'abandonner, même en cas d'incapacité provisoire ou définitive de travail par "maladie, vieillesse ou autrement" (art. 27), et à ne pas le mettre à mort, le torturer, le mutiler (art. 42 et 43) ou lui infliger de traitements "barbares et inhumains" (art. 26).

En ce qui concerne l'affranchissement, hormis le cas déjà mentionné du mariage entre le maître et sa concubine (art. 9), le maître peut affranchir l'esclave soit de son vivant, soit par testament (art. 55). De plus, l'esclave sera considéré comme affranchi si il est désigné par son maître, légataire universel, exécuteur testamentaire ou tuteur de ses enfants (art. 56).

En principe, l'affranchi possède les mêmes droits que les personnes nées libres (art. 59). Néanmoins il devra conserver un respect particulier à son ancien maître et à sa famille (art. 58). Toutefois il ne s'agit que d'un respect moral, l'ancien maître ne pouvant pas exiger de son ex-esclave des services ou des privilèges économiques "en qualité de patron" (art. 58).

Valeur et portée juridiques[modifier | modifier le code]

L'ordonnance est un acte législatif royal, qui sera dûment enregistré et aura donc force de loi dans les colonies concernées jusqu'à son abrogation en 1793-1794 puis en 1848. Cependant, en légalisant l'esclavage, l'ordonnance entre en contradiction avec les principales coutumes du royaume de France, dont spécialement la coutume de Paris, pourtant déclarée applicable aux îles d'Amérique depuis l'origine de la colonisation française. Il existe notamment une loi coutumières, proclamant que :

« Toutes perſonnes ſont franches en ce Royaume, & ſi toſt qu’vn eſclaue a attaint les marches d’iceluy, ſefaiſant baptiſer, il eſt affrâchy »

— Antoine Loysel.- Institutes Coustumières, 1607 article III[9].

En ce sens, cette ordonnance (d'ailleurs non enregistrée devant le Parlement de Paris) entérine la création du droit colonial français, en tant que corps de règles spécifiques à ces territoires et qui peuvent "légalement" (de part la volonté du pouvoir royal) être dérogatoires au droit commun national[10].

Les jurisconsultes français dans leur ensemble souligneront cette contradiction en rappelant même parfois que le droit d'esclavage est un droit "odieux" et contraire à la loi et au droit naturels, mais auront tendance à en accepter la légalité ou tout au moins la "nécessité" dans les colonies, malgré les protestations précoces, au début des années 1680, de quelques clercs courageux, tels les capucins français Epiphane de Moirans et espagnol Francisco José de Jaca, dont les mémoires (en latin et en espagnol) ont été édités en 2002 et 2007 par le CSIS espagnol (équivalent du CNRS français), et qui dénonçaient non seulement l'immoralité mais l'illégalité de l'esclavage colonial, et affirmaient la nécessité de son abolition immédiate et des réparations à ses victimes. Ces textes viennent d'être réédités (en français) par Louis Sala-Molins[11], qui avait déjà, dans un livre fameux publié dès 1987, dénoncé la "monstruosité" de ce texte[12]. D'ailleurs, le Parlement de Paris, par le biais de son Tribunal de l'Amirauté de France, prononcera de nombreux affranchissements d'esclaves ayant été amenés par leurs maîtres sur le sol du Royaume de France, et même quelques décisions de réparations financières à leur égard, malgré la légalisation de ces pratiques par des édits de 1716 et de 1738, entrant eux-mêmes en contradiction avec le droit commun national[13].

Cependant, ce tribunal n'avait pas de compétence juridictionnelle sur les colonies, qui avaient chacune leur conseil souverain, auprès desquels l'ordonnance ou édit de mars 1685 avait été dûment enregistrée. Elle était donc "légalement" en vigueur sur ces territoires, bien qu'entrant, rappelons-le à nouveau, en contradiction directe avec le droit commun français, ce qui souligne en effet le caractère "monstrueux", non seulement sur un plan moral mais aussi strictement juridique, de ce droit colonial français dérogatoire au droit commun national[14].

Le principe que le sol de France affranchit sera réaffirmé sous la Révolution, et appliqué aux colonies lors de la première abolition par le décret du 4 février 1794, puis, après le rétablissement de l'esclavage colonial en 1802, à nouveau par une ordonnance royale de 1836 (sans qu'elle l'étende aux colonies, où l'esclavage reste légal). Lorsque l'ouverture à la cassation des décisions des cours coloniales interviendra, vers 1827-1828, la Cour de cassation en rappellera sans cesse l'existence et tentera d'en obtenir l'application de plus en plus aux colonies elles-mêmes, soulignant le caractère dérogatoire, exorbitant et "odieux" du droit colonial de l'esclavage[15], jusqu'à ce que, finalement, l'abolition de 1848, à travers les décrets du 4 mars et du 27 avril, mette fin définitivement à cette contradiction flagrante entre le droit commun et le droit colonial français, en réaffirmant que "Nulle terre française ne peut porter d'esclaves".

Evolution juridique[modifier | modifier le code]

L'ordonnance de mars 1685 va être confirmée, mais aussi modifiée et complétée à plusieurs reprises par la législation royale ultérieure (jusqu'à la monarchie de Juillet), ainsi que par la réglementation et jurisprudence locales. Ainsi par exemple, dès l'année 1686, les articles 7 et 30 sont modifiés par un arrêt du Conseil du roi du 13 octobre, qui permet dorénavant de tenir le marché (y compris des esclaves) les jours de dimanche et fêtes, et d'accepter le témoignage des esclaves en justice "à défaut de Blancs" mais sans que l'esclave en question puisse témoigner pour ou contre son maître[16].

En 1705, une ordonnance royale du 10 juin transforme la peine d'amende prévue à l'art. 39 en déchéance de liberté, mais une autre de 1726 réinstaure l'amende et première peine, ne conservant la déchéance qu'en cas de non-paiement. Par ailleurs, la prohibition de la torture et de la mise à mort de l'esclave par le maître prévue par les art. 42 et 43 sera renforcée par une déclaration royale du 30 décembre 1712.

En ce qui concerne les affranchissements une ordonnance royale du 24 octobre 1713 impose une autorisation administrative préalable[17].

Dernier exemple, la prohibition du travail libre du samedi pour les esclaves en échange de l'obligation domestique de nourriture de l'art. 24 sera levée et transformée en droit en 1845-1846. (Voir plus de détails sur les modifications législatives de l'ordonnance dans la thèse de F. Charlin[18] et en résumé dans l'ouvrage de J.-F. Niort de 2012[19]).

Archives[modifier | modifier le code]

- Louis XIV, Édit du Roi, touchant l’Etat & la Discipline des Esclaves Négres de l’Amérique Française, donné à Versailles, au mois de Mars 1685, (archive), Versailles,

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- 2011 - (en) Sue Peabody, « An Alternative Genealogy of the Origins of French Free Soil: Medieval Toulouse », Slavery & Abolition, Londres et Abingdon-on-Thames, Taylor & Francis, (ISSN 0144-039X et 1743-9523, OCLC 7062044, DOI 10.1080/0144039X.2011.588471)

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Vernon Valentine Palmer, « Essai sur les origines et les auteurs du Code Noir », Revue internationale de droit comparé, vol. 50, , p. 111-140 (ISSN 0035-3337 et 1953-8111, OCLC 1764195, DOI 10.3406/RIDC.1998.1120) : V. Palmer, "Essai sur les origines et les auteurs du Code Noir", Revue internationale de droit comparé, 1998, n°1 (traduit d'un article paru dans The Louisiana Law Review en 1995)]

- Jean-François Niort, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symbolique, Paris, Le Cavalier Bleu, , 117 p., p. 91-100.

- Jean-François Niort, Le Code Noir. Version Guadeloupe (décembre 1685), Gourbeyre, Société d'histoire de la Guadeloupe, , 115 p., p. 71-92.

- Voir le manuscrit daté de mars 1685 côté "B11"

- Jacques Petit, (être humain), Jacques Petit De Viévigne]] (Éditeur scientifique). - Code de la Martinique, imprimerie. P. Richard, Saint-Pierre, (BNF 36046200) ; (BNF 36046201) ; (BNF 36046202)

- Martin Durand-Molard, Dufresne de Saint-Cergues, Code de la Martinique, Nouvelle édition, par M. Durand-Molard, (œuvre littéraire), J.-B. Thounens, Saint-Pierre, et ; Martinique, M. Durand-Molard.- Code de la Martinique, Nouvelle édition Continuée par M. Dufresne de Saint-Cergues, 5 vol. in-8, J.-B. Thounens, Saint-Pierre-Martinique, 1807-1814. (BNF 33304251)

- Voir l'ouvrage de J.-F. Niort cité supra note 3, qui édite la version Guadeloupe telle que rapportée par Moreau de Saint-Méry dans son "Code de la Guadeloupe" (série F3 des ANOM, c. 236, f. 667 et s.) et qu'il intitule "Edit du Roi concernant la discipline, l'Etat et la qualité des negres esclaves aux Isles de l'amerique".

- Jean-François Niort, Le Code Noir : idées reçues sur un texte symbolique, (œuvre écrite). Voir aussi l'édition de la version Guadeloupe par la Société d'histoire de la Guadeloupe en 2015 précitée.

- Toutes personnes sont franches en ce royaume, et sitôt qu'un esclave a atteint les marches d'iceluy, se faisant baptiser, il est affranchi. Antoine Loysel, Inſtitutes couſtumieres : Ou manuel de pluſieurs & diuerſes reigles, ſentences, & Prouerbes tant anciens que modernes du Droict Couſtumier & plus ordinaire de la France, Paris, Abel L'Angelier, , 1re éd., 80 p. (OCLC 829487475, BNF 30828453, lire sur Wikisource, lire en ligne).

- Jean-François Niort, V° "Code Noir", Dictionnaires des esclavages, Larousse, 2010, p. 156 ; Code Noir, Dalloz, 2012, spécialement p. 8.

V. les ouvrages de référence de l'historienne états-unienne Sue Peabody, There are No Slaves in France. The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime, New-York, Oxford University Press, 1996, ainsi que de l'historien franco-canadien Pierre-H. Boulle, Race et esclavage dans la France de l'Ancien Régime, Paris, Perrin, 2007, et enfin le recueil collectif qu'ils ont dirigés et récemment publié : Le droit des Noirs en France au temps de l'esclavage. Textes réunis et commentés, Paris, L'Harmattan, 2014. Voir aussi entre-temps la mise au point de l'historien du droit André Castaldo, "A propos du Code noir", Cahiers aixois d'histoire des droits de l'outre mer français, n° 1, 2002. - Louis Sala-Molins, Esclavage Réparation. La lanterne des capucins et les lueurs des pharisiens, Paris, Editions Lignes, 2014, 156 p. [1]

- Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Paris, Presses universitaires de France, 1987, constamment réédité, et depuis 2002, dans la collection "Quadrige" (dernière éd. en 2012).

- V. les ouvrages de S. Peabody et P. H. Boulle précités.

- Voir J.-F. Niort, Code Noir, op. cit.

- Voir en ce sens les actes du colloque La Cour de cassation et l'abolition de l'esclavage, dir. P. Ghaleh-Marzban, C. Delplanque et P. Chevalier, préface C. Taubira, rapport de synthèse J.-F. Niort, Paris, Dalloz, 2014, ainsi que, déjà, le recueil commenté de Marguerite Tanger, Les juridictions coloniales devant la Cour de cassation (1828-1848), Paris, Economica, 2007.

- Cet arrêt est rapporté par Moreau de Saint-Méry à la suite de sa transcription de l’ordonnance dans son "Code de la Guadeloupe" (ANOM F3, c.236, f.675). Voir aussi dans les Annales du Conseil Souverain de la Martinique de P.F.R. Dessalles (1786), introduction, sources, bibliographie et notes B.Vonglis, L'Harmattan, 2 tomes en 4 volumes, 1995, tome I, volume 1, page 253. Voir aussi dans l'ouvrage de JF Niort, Code Noir. Version Guadeloupe (décembre 1685), Gourbeyre, Société d'Histoire de la Guadeloupe 2015, p. 30 note 70 et p. 46 note 150.

- Plus tard, les administrateurs des îles du Vent (suivant en cela ceux de Saint-Domingue) fixèrent par une ordonnance locale de décembre 1774 le paiement d'une taxe, invalidée (suite aux récriminations de nombreux colons) par le pouvoir royal en 1776 et 1777 (voir l'ouvrage précité de P.F.R. Dessalles, tome I, volume 1, p.374 et suivantes)

- Frédéric Charlin, Homo servilis. Contribution à l’étude de la condition juridique de l’esclave dans les colonies françaises (1635-1848), thèse d'histoire du Droit, Grenoble II (UPMF), décembre 2009.

- Jean-François Niort, Code Noir, Dalloz, 2012, "Le Code Noir après le Code Noir", p. 21 et s.